“Todas las acciones de este oficial forman un tejido de virtudes sociales y religiosas, brillando entre ellas el amor que profesaba a sus soberanos y a la patria. Modificó la severidad de su carácter con la dulzura de sus acciones, gozando por ellas en todos tiempos la opinión pública, su memoria siempre será respetada, con particularidad en las Provincias del Río de la Plata, y su nombre honrará a su familia (…)”[1].

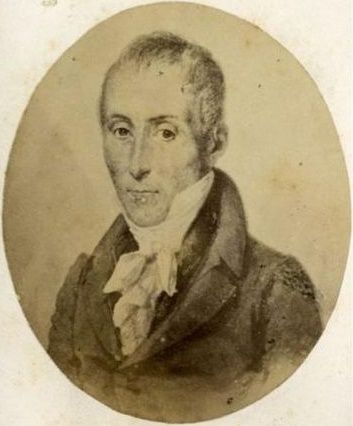

El Teniente General Juan José de Vértiz y Salcedo fue un destacado funcionario y burócrata colonial nacido el 4 de julio de 1719 en la ciudad de Mérida[2], capital de la Capitanía General de Yucatán[3] (ubicada al sudeste del actual territorio mexicano) y una de las regiones en que se dividía el Virreinato de Nueva España creado por la Corona española en 1535.

El 28 de septiembre de 1768, unos meses después de haber cumplido cuarenta y nueve años de edad, Vértiz partió del puerto de Cádiz a bordo de la “Fragata Industria” junto a cuatro criados con destino a Buenos Aires, ciudad a la que arribó a principios de enero de 1769, luego de una breve estadía en la vecina Montevideo. Por aquel entonces, Vértiz ostentaba tres importantes cargos dentro de los cuadros militares de la monarquía española: Comendador de Puertollano (Castilla-La Mancha) en la Orden de Calatrava, Capitán de Granaderos del Regimiento de Reales Guardias de Infantería y Brigadier de los Ejércitos, dando cuenta así de sus grandes habilidades y experticia en el manejo de las armas. Según el historiador y erudito José Miguel Torre Revello (1893-1964), una vez instalado en la ciudad, Vértiz cumplió funciones como Cabo Subalterno, es decir, como segundo inspector de las tropas, bajo las órdenes del gobernador porteño Francisco de Paula Bucarelli (1708-1780), dirigiendo una expedición que se preparaba para expulsar a los ingleses de las Islas Malvinas, cuyo mando recaería sobre el capitán vasco Juan Ignacio de Madariaga (1717-1771)[4].

Debido a sus méritos militares[5], notables dotes de mando, ejemplo de probidad e indiscutible honorabilidad entre los miembros de la Corte, Vértiz fue nombrado- mediante Cédula Real- como Gobernador y Capitán General de Buenos Aires, desde el 4 de septiembre de 1770, en reemplazo de Bucarelli[6], hasta el 1º de agosto de 1776. Ese año, el rey Carlos III de Borbón (1759-1788) resolvió crear el Virreinato del Río de la Plata y designó interinamente al Mariscal Pedro Antonio de Cevallos (1715-1778) como primer virrey, hasta que se efectivizó su cargo un año más tarde a través de la firma del Tratado de San Ildefonso (Segovia) en 1777 entre España y Portugal en el que ambos países acordaron la fijación de los límites fronterizos en Sudamérica. Una vez creado el virreinato, la ciudad de Buenos Aires quedó establecida como la capital de una nueva expresión política y administrativa destinada a garantizar el dominio y la autoridad de la monarquía hispana sobre los territorios descubiertos. Así lo aseveraba en 1771 el fiscal de la Audiencia de Charcas, Tomás Álvarez de Acevedo (1735-1802), cuando argumentaba que “La ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con su situación, las circunstancias y otras consideraciones expuestas, es la más adecuada para que en ella se establezca un Virreinato con una Real Audiencia, a las cuales se subordinaran las provincias de Paraguay, Tucumán y Cuyo (…)”[7].

Como parte integral de la aplicación de un plan completo de reformas económicas impulsadas bajo su reinado, la ciudad se escindió del extenso Virreinato del Perú, al cual estaba adosado como un espacio muy alejado con respecto a Lima y a Madrid, convirtiéndose a partir de entonces en el principal puerto de una vasta extensión geográfica que abarcaba buena parte del extremo sur del continente americano.

SEGUNDO VIRREY DEL RÍO DE LA PLATA

El mandato de Vértiz duró casi seis años, extendiéndose desde el 26 de junio de 1778 hasta el 7 de marzo de 1784, cuando fue reemplazado por el Brigadier Nicolás del Campo, II Marqués de Loreto (1725-1803); y tuvo la particularidad de haber sido el único virrey criollo de los doce virreyes que gobernaron en el Río de la Plata hasta la destitución de Baltasar Hidalgo de Cisneros en la semana de mayo de 1810. Al respecto, y siguiendo los lineamientos del historiador mexicano José Ignacio Rubio Mañé (1904-1988), el gobierno conferido a Vértiz significó la “apoteosis” de su carrera militar en sus afanes por aplicar una política sana en la región, tal como lo había hecho en el pasado su padre en Nueva España.

Así, el virrey tomó una serie de medidas tendientes a mejorar la organización militar del virreinato frente a una posible amenaza externa, sobre todo por parte de los ingleses, quienes aspiraban a conquistar nuevos mercados para la colocación de sus mercaderías y arrebatarle así a la corona española la potestad que ésta tenía sobre la extracción del metálico altoperuano. Para llevar a cabo dicho objetivo, Vértiz mandó a construir fortificaciones en ambas orillas del Río de la Plata (especialmente en las ciudades de Montevideo, Maldonado, Colonia, Ensenada de Barragán, y en el Fuerte de Buenos Aires y el Riachuelo) e hizo vigilar el río con pequeñas embarcaciones a vela llamadas “chasqueras”, con el doble propósito de combatir el contrabando y “poner en estado de defensa el extenso territorio de toda la jurisdicción contra cualquier ataque imprevisto y se dedicó a suprimir muchos gastos superfluos, introducidos en gobiernos anteriores, y arreglar así con esas medidas las finanzas (…)”[8]. Asimismo, se tenía informes de que “había mejorado las arcas reales cortando los excesivos dispendios con que se las gravaban, que había mejorado la vida de los componentes del ejército, disciplinándolos y dándoles uniformes militares, de que carecían muchos de ellos, y que había creado en la capital de la gobernación comisarios de barrio para mantener el orden en las calles y para la mejor administración edilicia de la misma (…)”[9].

Por otro lado, durante su mandato como virrey del Río de la Plata se llevaron a cabo importantes transformaciones urbanas y edilicias en Buenos Aires, convirtiéndose en el primer planificador que tuvo la ciudad a fines del siglo XVIII. Precisamente, su gobierno se caracterizó por la creación de importantes instituciones de carácter asistencialista, tales como el Tribunal del Protomedicato, la Casa de Corrección, el Hospicio para Mendigos, el Hospital General de Mujeres y el Hogar de Niños Expósitos (1780); así como también de instituciones que contribuyeron a la expansión de las ideas del Iluminismo europeo, tales como el Real Colegio de San Carlos y la apertura del Teatro de la Ranchería (1783), que aquí se pretenden vislumbrar.

LA INSTAURACIÓN DEL SISTEMA DE INTENDENCIAS

Durante la gobernación de Vértiz comenzó a aplicarse la denominada “Ley de Intendencias”, sancionada entre 1782 y 1783, la cual imitaba al modelo francés aplicado con éxito en aquel país europeo en el siglo XVII. De este modo, se buscaba remodelar el funcionamiento de las estructuras administrativas tradicionales en el sentido de una mayor racionalización y centralización en el ámbito de las finanzas y de los recursos destinados a la defensa, ajustar el lazo de la monarquía con los dominios indianos y asegurar el cobro de las rentas. La misma fue aplicada luego en América Latina por el Visitador y I Marqués de Sonora, el jurista malagueño José de Gálvez y Gallardo (1720-1787), a cuya energía se deben en buena parte las reformas carloterceristas[10].

Los Intendentes constituían una suerte de jueces comisionados, quienes al frente de su jurisdicción recibían amplios poderes para orientar el funcionamiento de la Justicia, el gobierno, las finanzas y la guerra. A partir de la sanción de dicha ley, Buenos Aires recibió el título de Intendencia General de Ejército y de Provincia, un importante macizo territorial que abarcaba las actuales provincias de Buenos Aires (al norte del Río Salado), Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y, nominalmente, toda la Región Patagónica. En dicha jurisdicción, era el propio virrey quien ejercía el cargo de Intendente, mientras que en el resto de las ciudades, el Subdelegado de la Real Hacienda controlaba la recaudación de impuestos. De la gobernación porteña dependerían además otros núcleos poblacionales más pequeños y alejados geográficamente de Buenos Aires, en intentos de penetración de la Patagonia, tales como Carmen de Patagones (visitada por los militares españoles Juan de la Piedra y Francisco de Viedma en 1779), San Julián y la Comandancia de las Islas Malvinas[11].

Al mismo tiempo, la nueva ordenanza dividió al virreinato en ocho Intendencias: Salta del Tucumán y Córdoba del Tucumán, Asunción del Paraguay, a las que luego le seguían en importancia las ciudades situadas en el Alto Perú, como Charcas, La Paz, Potosí y Cochabamba; en tanto que los gobiernos militares de Montevideo, las Misiones de los pueblos guaraníes y las de Moxos y Chiquitos protegerían las zonas fronterizas con Brasil. El buen funcionamiento del nuevo sistema dependía exclusivamente de la calidad de los funcionarios nombrados para tales cargos los cuales, al concluir su mandato, quedaban sometidos al Juicio de Residencia, configurando una organización política que perduraría más allá de la Revolución de Mayo de 1810.

CRECIMIENTO COMERCIAL Y DEMOGRÁFICO

La ciudad de Buenos Aires experimentó un importante crecimiento comercial y demográfico en las ultimas décadas del siglo XVIII que posibilitó el paso de una situación marginal en el espacio colonial, a una plena inserción dentro de él, como resultado de la aplicación del llamado “Reglamento y Aranceles para el Comercio Libre de España a Indias”– sancionado el 12 de octubre de 1778- el cual posibilitó una relación mucho más estrecha y directa de varios puertos americanos con los puertos peninsulares, aboliendo de esta forma el embudo que significaba Cádiz y el sistema de flotas; y de la instalación de la primera Aduana, un establecimiento bastante precario ubicado en la intersección de las actuales calles Belgrano y Balcarce, en el mismo sitio donde se hallaba el domicilio de la familia Azcuénaga.

Desde entonces, el comercio ultramarino comenzó a efectuarse por medio de buques mercantes aislados, quedando sometido al control de la Corona y sujeto al pago de impuestos. La medida, cuyo objetivo era reforzar el control español sobre el comercio latino, permitió el despegue económico del Río de la Plata, obteniendo resultados positivos, región que supo adaptarse mejor a la economía centrada en los intercambios por el Atlántico. Gracias a ella, los productos regionales (principalmente plata potosina, aunque también se contaban entre ellos cueros y derivados, como sebo y grasa provenientes de la Campaña Bonaerense), llegaban más rápidamente a la Metrópoli, a cambio de los “efectos de Castilla”, que luego los comerciantes[12] introducían a lo largo y ancho del territorio virreinal y, de esta manera, se lograba evitar el contrabando a gran escala.

BUENOS AIRES- UNA CAPITAL PRÓSPERA

“Anciano, no hay uno que no se asombre de la transformación de Buenos aires. En esta ciudad rica, donde no se ve lo magnífico pero tampoco lo miserable, las construcciones son de ladrillo, adobe y tierra; el virrey habita en el Fuerte rodeado de un foso de tapia y los únicos edificios de calidad son las iglesias (…)”[13].

En los últimos decenios del siglo XVIII, Buenos Aires ya era categóricamente comparable a una ciudad española de segunda orden, muy distinta del reducto de paja y adobe de medio siglo antes[14]. En definitiva, y como argumenta el historiador Leonel Contreras en su libro sobre la Historia de la ciudad, durante los años del gobierno de Vértiz la capital del Virreinato del Río de la Plata pasó a convertirse progresivamente en una urbe próspera con una agitada actividad comercial y cultural, es decir, el “embrión” de lo que en la segunda mitad del siglo XIX llegaría a ser la “Gran Aldea”, descripta en 1882 por el escritor uruguayo Lucio Vicente López (1848-1894). Este hecho se constata, por ejemplo, a través de la creación de ciertas instituciones colegiadas, tales como la “Real Aduana” (la cual se ubicaba en la intersección de las actuales Avenida Belgrano y Balcarce), un formidable edificio de estilo colonial que había sido propiedad del regidor español Domingo de Basavilbaso (1709-1775) y la primera casa en poseer un aljibe en su interior para el abastecimiento de agua; y, posteriormente, con la instalación de la “Casa Real de Tabacos” (esta constituía un verdadero monopolio real y contribuía favorablemente al presupuesto de las arcas virreinales), tan bien ilustrada años más tarde en una reconstrucción realizada por la pintora de origen francés, Leónie Matthis (1883-1952).

LA DIVISIÓN DEL ÁREA URBANA

A fines del siglo XVIII, el área urbana de Buenos Aires constaba de tres partes bien diferenciadas: el centro, los arrabales (San Pedro, Concepción, Monserrat, San Nicolás, La Piedad) y las quintas que empezaban a surgir en las afueras de la ciudad ( ubicadas, por ejemplo, en la barraca del pueblo de San Isidro y en la Cañada de Morón[15]), la mayoría de las cuales conformaban viviendas aisladas cercadas con tunas y eran utilizadas por sus propietarios como sitios de descanso durante los veranos, quienes se trasladaban anualmente a ellas desde sus residencias ubicadas en la zona céntrica, aunque solo el grupo conformado por los capataces, los peones asalariados y algunos esclavos quedaban instalados allí de forma permanente y al cuidado de las mismas. Es a partir de este momento en que la ciudad empieza a expandirse hacia otros sectores y se constata un notable aumento de la población, debido principalmente a la inmigración de españoles peninsulares hacia la región, convirtiéndola en la urbe mas poblada de todas las existentes bajo la jurisdicción virreinal. Según los datos aportados por los arquitectos Jorge Enrique Hardoy y Margarita Gutman en su estudio sobre la Historia Urbana del Área Metropolitana, de 10.053 habitantes que la ciudad poseía en 1744 pasó a tener unos 22.007 en 1770. De esta ultima cifra, 3.639 eran hombres españoles, categoría que incluía a los nacidos en España y en otros puntos de Europa; 4.508 eran mujeres españolas, 3.985 eran niños de ambos sexos descendientes de familias europeas y criollas; 5.712 constituían un cúmulo poblacional heterogéneo que incluía oficiales y soldados, clérigos, frailes, monjas y dependientes, indios y presidiarios; y 4.163 eran esclavos negros y mulatos de diferentes edades, lo que constata la importancia de la raíz africana en la conformación de la sociedad colonial. Además, en ese año se registraron, según los libros parroquiales, 1.520 nacimientos y 931 decesos[16].

EL CENTRO PORTEÑO A FINES DEL SIGLO XVIII

El centro porteño estaba organizado alrededor de la Plaza de Armas, la cual se encontraba bordeada, desde su fundación, por el edificio del Cabildo, al oeste, la Iglesia Catedral y la Casa Episcopal, al noroeste; y la Plazuela del Fuerte, al este, donde residían los virreyes y sus séquitos y donde estaban instaladas las oficinas de la Real Hacienda. Allí se encontraban también los principales edificios religiosos- que aún se conservan en la actualidad como los ejemplos más relevantes de la arquitectura colonial- proyectados por los jesuitas Andrés Blanqui, Juan Bautista Prímoli y Juan Krauss, entre otros[17].

Los antiguos caminos de Buenos Aires, que partían de la Plaza Mayor (hoy Plaza de Mayo) y se desarrollaban a lo largo de las tierras altas, badeando ríos y arroyos, constituyeron los primeros ejes de crecimiento de la ciudad y de conexión entre la capital y los asentamientos ubicados al interior del virreinato, de entre los cuales sobresalía por su importancia en el área urbana el llamado “Camino Real del Oeste”, el cual partía de la calle De Las Torres (hoy Rivadavia) hacia el oeste y llegaba hasta los Corrales de Miserere, que por entonces era un paraje de carretas delimitado por las actuales calles Sarmiento, Paso-Saavedra, Hipólito Yrigoyen y 24 de Noviembre, el cual se convirtió a partir de 1757 en el asiento de un matadero que aprovisionaba de carnes a los habitantes de la ciudad.

LOS “ALTOS” DE LAS FAMILIAS PORTEÑAS

Entorno a la Plaza Mayor se construyeron los denominados “Altos” de las familias porteñas más acomodadas. Se trataba de caserones coloniales bastante amplios y muy bien conservados. Uno, dos o tres pisos establecían la jerarquía de las casas y de sus ocupantes. El zaguán de entrada llevaba al primer patio a cuyos lados se ubicaban las salas y los dormitorios de los propietarios. A ambos lados del zaguán, con puertas a la calle, estaba el recinto comercial del dueño- si éste se dedicaba a esa actividad- o una pieza construida para ser alquilada con el mismo propósito. Un corredor comunicaba el primer patio con el segundo, rodeado por los cuartos utilizados para cocinar, la despensa, el alojamiento de la servidumbre y los servicios sanitarios de uso común para todos sus ocupantes. Ejemplo de ellas fueron los altos de la familia Aguirre (que antes había sido sede de la Santa Inquisición), la del traficante de esclavos de origen francés, Pedro Duval (otorgada luego por el gobierno del Directorio al General José de San Martín por sus triunfos en las batallas de Chacabuco y Maipú); y los “Altos de Urioste”, que se encontraban a la altura de la actual Diagonal Norte. La novedad de esta residencia era que estaba formada por tres pisos, cuando en su mayoría las casas no sobrepasaban los dos pisos. En la calle Perú 68 se hallaba también la residencia de la familla Anchorena y dando la vuelta, en Moreno 16, la de Martín Rodríguez, futuro gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

En 1782, el militar y político Miguel de Azcuénaga (1754-1833)- quien sería uno de los vocales de la Primera Junta de Gobierno de 1810 y primer Gobernador- Intendente de Buenos Aires entre febrero de 1812 y febrero de 1813- adquirió un terreno comprendido entre el cementerio de la Catedral y la calle San Martín (actual calle Reconquista), donde envió a construir un edificio compuesto por una sola planta con techo de tejas y amplias habitaciones interiores. La misma era una casa relativamente lujosa para la época y había funcionado como residencia virreinal, sede del Consulado de Comercio y de la primera Escuela de Náutica, fundada por Manuel Belgrano en 1799.

Otro caso fue el de los llamados “Altos de Riglos”, situados en la intersección de las actuales calles Rivadavia y Bolívar- justo al lado del edificio del Cabildo- cuyo propietario fue el comerciante, funcionario y legislador porteño Miguel José Sabelio de Riglos (1790-1863)[18], los cuales llegaron a convertirse en el eje de la vida mundana de la alta sociedad porteña.

Estos “altos” estaban atravesados en su exterior por un formidable balcón que daba su vista a la plaza central, desde el cual se podían presenciar las ceremonias- ya fuesen religiosas y/o militares- o a los desahuciados que esperaban ser ejecutados en la horca de la Recova Vieja, construida entre 1802 y 1804 por el maestro mayor Juan Bautista Segismundo.

Por su parte, en el interior de la vivienda se encontraban catorce confortables habitaciones, todas ellas decoradas con costosos muebles, cuadros, cortinados, alfombras, tapices importados de Francia y Gran Bretaña y donde se destacaba, además, la figura de un majestuoso Arcángel San Miguel en su sala de estar y una biblioteca con decenas de libros. Pero lo verdaderamente llamativo, y el signo más claro de la riqueza del dueño de la casa, era la presencia de un soberbio carruaje encerado con tachuelas doradas y forrado en su interior con una tela de color carmesí de damasco.

EL PRIMER PLANO TOPOGRÁFICO DE LA CIUDAD

De acuerdo a las cifras estimadas y arrojadas por el censo realizado en 1778, Buenos aires contaba con 24.205 habitantes. En virtud de ello, en 1782, los asesores políticos del virrey Vértiz enviaron a dibujar el primer plano topográfico de la ciudad y sus alrededores. El mismo fue delineado por el capitán mallorquino de navío Martín Boneo y Villalonga (1759-1812), quien había acompañado al militar español Félix de Azara (1742-1821) en la Comisión demarcadora de los límites con Portugal y quien luego accedería al cargo de Intendente de Policía durante la administración del virrey Nicolás Antonio de Arredondo a partir de 1789. En aquel año la ciudad tenía alrededor de 25.000 habitantes y las manzanas totalmente construidas eran aproximadamente unas 1.540, incluyendo las ocupadas por los Conventos de San Francisco, Santo Domingo, La Merced, y el Colegio de los Jesuitas y, algo separado al norte, el Convento de las Monjas Catalinas. Doce años más tarde, en 1790, la cifra ya ascendía a 32.000 almas. Este crecimiento, acompañado de una rápida expansión demográfica fue consecuencia de la elevación de la región del Litoral a centro principal del comercio ultramarino del Imperio Español.

Dicho plano indicaba la tendencia de la ciudad a crecer hacia el norte de la actual calle Lavalle hasta Retiro, y también hacia el sur de la actual calle México. En esas zonas de la ciudad, que llegaban hasta mas allá de los límites del Ejido fijado en 1764 (hoy Avenida Pueyrredón), aun con escasos comercios y de difícil tránsito después de las lluvias, existían ya algunos edificios que pronto quedaron incorporados a la planta urbana. Se calcula que los límites de la edificación porteña eran aproximadamente las calles San Cristóbal (San Juan), Santísima Trinidad (Bolívar), Concepción (Independencia), San Cosme y San Damián (Carlos Pellegrini- Bernardo de Irigoyen), San Francisco (Moreno) y San Pablo (Salta-Libertad) hasta el Zanjón de Matorras, uno de los arroyos mas caudalosos de la ciudad que atravesaba, entre otros lugares, a la Plaza Lorea, fundada esta última en 1782 en el “Hueco del Mercado de la Piedad”– donde actualmente se encuentra el edificio del Congreso Nacional- y en el cual solían venderse cueros de vaca, plumas de ñandú, tejidos artesanales, mantas, lazos, boleadoras, sal, maíz, trigo y cebada.

Allí, donde la cuadrícula se desdibujaba, donde los terrenos despoblados predominaban con respecto a los ocupados, se encontraban en 1782 las quintas de los domínicos, de los betlemitas y de los jesuitas, así como la Quinta del Retiro, que había pertenecido a los ingleses, y donde sería construida años después la famosa plaza de toros.

“EL VIRREY DE LAS LUMINARIAS”

Vértiz fue reconocido en los manuales escolares por ser el encargado de impulsar vigorosamente el progreso material y arquitectónico de Buenos Aires, en una ciudad cuya actividad económica crecía con ritmo inusitado, de allí que recibiera el nombre de “El Virrey de las Luminarias”, trayendo los destellos del “Siglo de las Luces” europeo y convirtiendo a la pequeña urbe en una ciudad mas moderna. De este modo, el virrey de origen yucateco, delineó paseos para embellecer la ciudad, dotándola de servicios esenciales, tales como la llegada del alumbrado público a través de la instalación de 332 faroles, con armazón de hierro y velas de sebo, los cuales fueron adosados a las paredes de las calles porteñas más transitadas de la época (especialmente aquellas que se situaban desde la barranca del río hasta la calle De los Santos Cosme y Damián, al oeste; y desde el Zanjón de Granados al sur hasta el Zanjón de Matorras al norte), al mismo tiempo que prosiguió al mejoramiento en la nivelación de las veredas y la colocación del empedrado con materiales traídos directamente desde la isla Martín García, en un radio que iba desde la calle San Carlos (actual corredor Perú-Florida) hasta Santísima Trinidad, ubicada frente al solar donde se hallaba el edificio del Cabildo porteño.

UN GOBIERNO ASISTENCIALISTA

En 1780, el virrey Vértiz organizó, desde la esfera asistencialista de la gobernación del virreinato, el llamado “Tribunal del Protomedicato”, el cual se situaba en la esquina sudeste de las ex calles San Carlos y San José (hoy Alsina y Perú), para garantizar la solvencia de los médicos y asegurar el inicio de la enseñanza de la medicina. También creó la “Casa de Corrección”, el “Hospicio para Mendigos” y el primer “Hospital General de Mujeres”[19]. Se trataba de un complejo edilicio que incluía, además, un asilo de huérfanas y el Colegio de Niñas. Aquí merece una mención especial la creación del famoso “Hogar de Niños Expósitos”, fundado en 1779 sobre el solar ubicado sobre la calle San José, próximo a la esquina con San Carlos. Dicha institución se encargaba de proteger a los niños recién nacidos o abandonados por sus familias para evitar su muerte o bien entregarlos a familias pudientes como servidores gratuitos.

Para sostener económicamente el hogar, Vértiz hizo traer la única imprenta que se encontraba abandonada e inactiva en el Colegio de Monserrat de la ciudad de Córdoba desde la expulsión de la Compañía de Jesús en la década de 1760[20]. Aunque sus piezas estaban desgastadas, la introducción de la imprenta cordobesa- “la principal y más útil alhaja de su tiempo”[21]– posibilitó la circulación de impresos por la capital virreinal y fue la iniciativa cultural más importante del período, representando una gestión que impulsó mejoras concretas para el bienestar general de la población porteña colonial, pues gracias a ella nacieron en la primera década del siglo XIX tres importantes periódicos: “El Telégrafo Mercantil, Rural, Político e Historiográfico del Río de la Plata””, fundado el 1º de abril de 1801 por el extremeño y abogado real de la Audiencia de Lima, Francisco Antonio Cabello y Mesa; el “Semanario de Agricultura, Industria y Comercio”, creado en 1802 por uno de los precursores del liberalismo en nuestro país, el comerciante y político Juan Hipólito Vieytes (1762-1815); y el “Correo de Comercio”, abierto en marzo de 1810 por iniciativa de Belgrano.

LA FUNDACIÓN DEL “REAL COLEGIO DE SAN CARLOS”

La intención de mejorar el nivel cultural y social de la población de la colonia fue otro de los puntos que motivó a Vértiz a refundar el “Real Colegio de San Carlos” (también llamado “Convictorio Carolino”) el 3 de noviembre de 1783, sobre la base y los fondos del colegio de los jesuitas expulsados en 1767 por orden del rey Carlos III, utilizando los bienes confiscados a la orden eclesiástica para el fomento de la instrucción pública y el cultivo de las letras[22]. Así la Junta de Temporalidades, integrada por representantes de la Corona y de la Diócesis de Buenos Aires, contrataba a los docentes y directivos, pero la administración dependía directamente del gobernador en ejercicio del vicepatronato y desde 1776 del propio virrey[23].

Los reales estudios, asociados al campo del humanismo, fueron dirigidos por uno de los hombres más cultos de la época, el canónigo santafesino Juan Baltasar Maciel (1727-1788)[24], quien supo con experticia introducir los conocimientos del “Enciclopedismo” francés en el Río de la Plata en las postrimerías del 1700 y quien tuvo, además, la responsabilidad en la formación de la llamada “Generación de Mayo”, que se educó en esas aulas, entre quienes se destacaría la figura de Belgrano[25].

Maciel pertenecía a una familia destacada de Santa Fe, fue educado por los jesuitas y se graduó en Leyes en Chile, cumplió funciones en la Catedral de Buenos Aires y fue el principal consejero del gobernador Francisco de Paula Bucarelli entre 1766 y 1770. En su casa, situada en las instalaciones de la casa religiosa matriz de la capital virreinal- la cual se encontraba provista de una nutrida biblioteca que contenía obras de escritores prohibidos como Aristóteles y Santo Tomás de Aquino- el clérigo tenia asiduas tertulias donde se debatían cuestiones de interés general y de carácter literario y científico. Asimismo, el santafesino planteaba la necesidad de extender el sistema de los modernos desde el ámbito de las ciencias naturales al ámbito de la lógica y la metafísica. La enseñanza debía apoyarse en el eclecticismo, pues sostenía que no existían contradicciones entre las innovaciones científicas y los dogmas de la religión cristiana, manifestando así la especificidad hispánica dentro de la heterogeneidad que constituía la renovación ideológica del siglo XVIII.

Bajo este contexto de apertura a las “novedades filosóficas” y a las corrientes reformistas en materia religiosa, los Reales Estudios formaron sacerdotes especializados en las Ciencias Naturales- entre los cuales se destacaron Saturnino Segurola (1766-1854), quien impulsó la aplicación de la vacuna antivariólica y devenido luego director de la primitiva Biblioteca Nacional durante la gobernación de Manuel Rodríguez en 1821; y Feliciano José Pueyrredón (1767-1826), quien tuvo una destacada actuación durante las Invasiones Inglesas, contribuyendo al reclutamiento de voluntarios para la formación del “Escuadrón de Húsares”, que tendría su bautismo de fuego en el Combate de Perdriel el 1º de agosto de 1806 a unos 20 kilómetros de Buenos Aires, dando cuenta así del pluralismo de la Ilustración, en la que coexistían posiciones divergentes con respecto a las relaciones entre lo religioso y lo profano.

LA APERTURA DEL “TEATRO DE LA RANCHERÍA”

El 30 de noviembre de 1783, Vértiz autorizó la apertura de la primera Casa de Comedias de la ciudad, donde se desarrollaron las piezas más reconocidas del teatro clásico español, popularmente conocida como el “Teatro de la Ranchería”[27], la cual se ubicaba en la actual intersección de las calles Adolfo Alsina y Perú, aduciendo que ésta era un medio para mejorar el lenguaje y las costumbres de una ciudad en expansión. Así lo dejaba entrever el propio virrey cuando en sus “Memorias” fechadas en el año 1784 argumentaba que “He admitido también la representación y teatro público, pero cuidando atentamente de que se purifique de cuantos defectos pueden corromper la juventud o servir de escándalo al pueblo (…)”[28].

Con su fundación, ahora podían estrenarse piezas de autores locales, como el caso de “Siripo”, la primera obra dramática de tema histórico local escrita en 1786 por el abogado, empresario, periodista y poeta Manuel José de Lavardén (1754-1809) y “El amor de la estanciera” (de autor anónimo, escrita entre 1780 y 1795), en las cuales se ratificaba la importancia de la vida rural y se enfatizaba la figura del gaucho como personaje central en la visión literaria de los autores cultos de la época.

FIN DEL MANDATO Y REGRESO A ESPAÑA

Después de más de sesenta años al servicio de Su Majestad, el rey Carlos III, y seis años como virrey del Río de la Plata, Vértiz desembarcó en el puerto de Cádiz el día 8 de julio de 1784, tras dieciséis años de ausencia. Al respecto, una nota del diario la “Gazeta de Madrid” publicada el viernes 16 de julio informó de su arribo con las siguientes palabras: “El día 8 entró procedente de Montevideo con 66 días de navegación la fragata del Rey llamada “Santa Perpetua”, en que ha regresado el Teniente General D. Juan José de Vértiz, que fue Virrey de Buenos Aires (…)”[29].

Vivió sus últimos años en su domicilio de la calle Del Prado bajo una vida relativamente modesta y falleció cinco años mas tarde, a los 79 años de edad, en el Convento de los Padres de la Victoria de la ciudad de Madrid, el día 30 de julio de 1798.

[1] La frase fue extraída de la nota necrológica publicada por la Gazeta de Madrid el día martes 18 de septiembre de 1798, pp. 777-779.

[2] En el acta de nacimiento dice “De la Ciudad y Provincia de Campeche”, nombre con el que frecuentemente se confundía a Yucatán. Para mayor información diríjase a Rubio Mañé, José Ignacio (dir.); “Noticias para la biografía de un ilustre yucateco: El virrey de Buenos Aires, Teniente General Don Juan José de Vértiz y Salcedo” (1719-1798). En Boletín del Archivo General de la Nación, Tomo I, Nº 2, Secretaría de Gobernación, Palacio Nacional, México, 1960, pp. 215-216.

[3] Según consta en el acta de nacimiento, Juan José de Vértiz y Salcedo era hijo del matrimonio compuesto por la valenciana María Violante Enríquez de Navarra Vives Marín, quien detentaba el cargo de Señora de Pamis (Alicante), y del político navarro Juan José de Vértiz y Hontañón (1682-1738), devenido luego en Caballero de la Orden de Santiago, Gobernador de Vizcaya y de la Capitanía General de Mérida de Yucatán, una entidad territorial peninsular ubicada al sudeste de México y creada por el Imperio Español en 1565, la cual abarcaba además otras ciudades periféricas como Cozumel, Tabasco y Petén-Itzá. Dicha Capitanía se hallaba bajo la dependencia directa del rey para asuntos militares aunque dependía, al mismo tiempo, de la Real Audiencia de Guatemala para resolver sus controversias jurídicas. En Rubio Mañé, José Ignacio, ídem, pp. 215-216.

[4] Torre Revello, José; “Juan José de Vértiz y Salcedo, gobernador y virrey de Buenos Aires”. Ensayo basado en documentos inéditos del Archivo General de Indias, Universidad de Mendoza, 1932, pp. 13-14.

[5] A los 18 años de edad, Vértiz inició su carrera militar en España. Participó de las campañas en Italia y Portugal y estudió técnica militar en Berlín. Fue nombrado además Cadete de Reales Guardias de Infantería, ayudante de campo del Marqués de Sarria (provincia de Lugo) y Capitán General de su Real Cámara, entre otras. En Rubio Mañé, José Ignacio, ídem. pp. 223 y 229.

[6] El reemplazo se debió a que el gobernador de Bucarelli debió retornar a España por haber sido nombrado por la Corona como Virrey y Capitán General de Navarra.

[7] Frase extraída de Tomas Álvarez de Acevedo, fiscal de la Audiencia de Charcas, 1771.

[8] Rubio Mañé, José Ignacio; ídem, p. 226.

[9] Torre Revello, José; ídem, pp. 14-17.

[10] Lynch, John; “Administración colonial española”, Eudeba, Buenos Aires, 1967, p.45.

[11] Para mayor información diríjase a Moutoukias, Zacarías; “Gobierno y sociedad en el Tucumán y el Río de la Plata, 1550-1800”. En Nueva Historia Argentina. Tomo II, Buenos Aires, 2000, pp. 399-400 y a Sarasola, Carlos Martínez; “Nuestros paisanos los indios”. Vida, historia y destino de las comunidades indígenas en la Argentina. Editorial Emecé, Buenos Aires, 1996.

[12] La mayoría de los más de 120 individuos que hacia 1780-1790 podían considerarse los negociantes de Buenos Aires habían ejercido algún oficio o magistratura en las milicias, el cabildo, la administración de finanzas o la justicia. En Moutoukias, Zacarías; ídem, p. 405.

[13] La frase fue extraída de Sánchez de Thompson, Mariquita; “Recuerdos del Buenos Aires Virreinal” (1860). Buenos Aires, Estrada; Diario, de Juan Francisco Aguirre. En R. de Lafuente Machain, Buenos Aires en el siglo XVIII, p. 317.

[14] Halperin Donghi, Tulio, “Revolucion y Guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla”, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 1972, p. 41.

[15] La zona del oeste era de predominio agrícola y de propiedad generalmente más dividida, mientras que la zona norte era una zona triguera muy estimada a fines del siglo XVIII. Estas divisiones son necesariamente esquemáticas, marcan una tendencia a la diferenciación local más bien que oposiciones totales. En Halperin Donghi, Tulio; ídem, p. 32.

[16] Hardoy, Jorge Enrique y Gutman, Margarita; “Buenos Aires. 1536-2006”. Historia Urbana del Área Metropolitana. Ediciones Infinito, Buenos Aires, 2007, p. 49.

[17] La bella y antigua Basílica de Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo, ubicada actualmente sobre la calle Defensa 422, fue consagrada el 19 de octubre de 1783 por el entonces obispo de Buenos Aires, Monseñor Sebastián de Malvar y Pinto. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1942 y es actualmente el lugar donde residen los frailes dominicos (Orden de los Predicadores) en Buenos Aires.

[18] Miguel José Sabelio de Riglos Lasala nació en Buenos Aires el 1º septiembre de 1790. Era hijo del Teniente Coronel Miguel Fermín de Riglos y San Martín, sargento mayor de la Plaza de Buenos Aires, gobernador de Chiquitos, y de María Mercedes de Lasala, una de las más destacadas partidarias de la Emancipación americana. Se educó en Inglaterra y regresó a Buenos Aires en 1813, dedicándose al comercio. Integró el Consulado de Buenos Aires en varias oportunidades y fue regidor del Cabildo en 1817 y 1819. En Cutolo, Vicente Osvaldo; “Nuevo diccionario biográfico argentino”, Tomo VII, Elche, Buenos Aires, pp. 596-597.

[19] Rubio Mañé, José Ignacio, ídem, p. 230.

[20] Alori, Laura; “Dos siglos en la Argentina: una interpretación sociohistórica”, 1º edición, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2001, p. 21.

[21] Sáenz Quesada, María; “La Argentina. Historia del país y de su gente”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2001, p. 113.

[22] Rubio Mañé, José Ignacio, ídem, p. 227.

[23] Ruibal, Beatriz; “Cultura y política en una sociedad de Antiguo Régimen”. En Tandeter, Enrique (dir.); “La sociedad colonial”, “Nueva historia argentina”, tomo II, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2000, p. 433.

[24] Gutiérrez, Juan María; “Origen y desarrollo de la enseñanza publica superior en Buenos Aires”, La Cultura Argentina, Buenos Aires, 1915, p. 457.

[25] Durante el periodo de gobernación de Vértiz, el joven abogado Manuel Belgrano se destacó por su prolífica vida política, convirtiéndose en el primer secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires en 1794.

[27] Memoria de los virreyes del Río de la Plata. Buenos Aires, Bajel, 1945, p. 190.

[28] Memoria del virrey Vértiz, 1784.

[29] Gazeta de Madrid, 1784, p. 598, Noticias de Cádiz, 10 de julio.

Información adicional

ARQUITECTURA, Historia / Virrey Vértiz, Río de la Plata, Virreinato, Intendencias, demografía, área urbana, plano topográfico, luminarias, Niños Expósitos, Real Colegio de San Carlos, Teatro de la Ranchería

2023 /

#patrimonio #buenosaireshistoria #buenosaires #fotografia #historia #barrios #fotosantiguas

@buenosaireshistoria @JuntaCentralBuenosAires @rumbosurong @rumbosurorg