1er. Congreso de Historia del Barrio de Liniers

Junta de Estudios Históricos de Liniers

29 de setiembre de 2012

MIL CASITAS PARA DIBUJAR MIL HISTORIAS

Alquimia Urbana de trabajo y arte

Biblioteca “Senderos de Papel”[1]

Coord. Grupal Beatriz Belfiore,

Prof. Marcela Gómez Llamas,

Lic. Teresita Mariaca.

El presente trabajo monográfico se propone iniciar un proceso de investigación y difusión de los / as artistas de diversas disciplinas que han vivido en el barrio de Liniers, más precisamente en la zona conocida como Mil Casitas.

La propuesta surgió a partir del homenaje que el Área de Participación Ciudadana de la Comuna 9 -a través del registro de artistas y de la Biblioteca Senderos de papel – realizó a artistas de la Comuna 9, en el marco del 140 aniversario del barrio de Liniers, el día 10 de agosto de 2012 en la Casa de la Lectura. Este homenaje en el que se amalgamaron nostalgias, anécdotas, poesía y obras plásticas, llevó por título “ARTE FRONTERIZO”.

La presente ponencia está conformada por dos acápites: a- Breve reseña histórica del barrio de Liniers, sus Talleres Ferroviarios y el área de las Mil Casitas, b- Las vanguardias vinculadas al derrotero artístico de las personalidades homenajeadas: Elías Castelnuovo, Pérez Celis y Alfredo Corace.

Liniers

MIL CASITAS PARA DIBUJAR MIL HISTORIAS

Alquimia Urbana de trabajo y arte

Presentación

Como solía decir un querido historiador de Mataderos[i], “el barrio es nuestra patria chica”, a lo cual nosotros podemos agregar que es en esta patria donde cada vecino escribe su historia personal, en el horizonte de un contexto más amplio constituido por un colectivo social. En este tejido de vivencias individuales y compartidas, experiencias propias y ajenas, se va conformando la urdimbre de la memoria plural del barrio y que, con “cincel en mano”, forja una identidad propia.

Como solía decir un querido historiador de Mataderos[i], “el barrio es nuestra patria chica”, a lo cual nosotros podemos agregar que es en esta patria donde cada vecino escribe su historia personal, en el horizonte de un contexto más amplio constituido por un colectivo social. En este tejido de vivencias individuales y compartidas, experiencias propias y ajenas, se va conformando la urdimbre de la memoria plural del barrio y que, con “cincel en mano”, forja una identidad propia.

La historia, con sus jirones caprichosos de recuerdos y olvidos, arroja luces y sombras sobre diversos acontecimientos, permaneciendo algunos de ellos “enterrados” en los pliegues de la memoria de aquéllos que supieron ser testigos de personajes que anidaron en el barrio y que, como aves con vuelo propio, llevaron el nombre de “Liniers” al otro lado del océano.

Desde el Área de Participación Ciudadana de la Comuna 9, más precisamente desde la Biblioteca “Senderos de papel”, nos propusimos realizar un trabajo arqueológico, desplegar los jirones de la memoria e invocar el recuerdo de aquellos artistas linierenses de nacimiento o por adopción, que dejaron marcas indelebles tras sus huellas por el barrio. A medida que nuestros pasos se adentraban en el terreno de la emoción de aquellos testigos que entrevistábamos y en la bibliografía consultada, advertíamos que la historia con la que se inició Liniers, la historia del trabajo, es decir, la ferroviaria, y la de sus artistas, tiene un terreno común “El barrio de las Mil Casitas”, el que supo albergar a trabajadores, escritores, pintores y escultores.

En esta ponencia daremos cuenta de la primera etapa de la investigación que estamos llevando a cabo en el marco de los eventos realizados en conmemoración del 140º aniversario de Liniers. Es en la interacción de los sujetos en donde el sentido de identidad crece y se transforma.

Breve recorrido sobre la historia del barrio: importancia de los Talleres Ferroviarios[ii]

Cuenta la historia que la Ordenanza 26.607 sancionada en el año 1972, delimita a Liniers por la Av. Juan B. Justo, Av. Emilio Castro, Av. Gral. Paz y las calles Sáenz Valiente y Albariño. Sin embargo, el barrio no siempre tuvo estos límites. Con el propósito de alcanzar mayor precisión en referencia a su historia, es necesario remontarse a ciento cuarenta años atrás.

Por aquellos años, el barrio de Liniers pertenecía a la Provincia de Buenos Aires, hasta que por Ley Nacional 2.089 del año 1887 se amplía el Distrito Federal, incorporándose Liniers. Por entonces, la fisonomía del barrio estaba dominada por quintas y pequeños campos. “Las tierras donde actualmente se halla el barrio pujante de Liniers, eran campos en 1887, donde sólo se levantaban casas dispersas, cinco de ellas se agrupaban a la altura de Rivadavia, entre Fonrouge y Murguiondo, ocupadas por las familias de Carbone, Cavazza, Scavino, Garavano y Cánepa”.[iii]

En el año 1875, la Congregación de las Hijas del Divino Salvador, fundaron en el lado norte del barrio, una Casa de Ejercicios, una capilla y una escuela. A partir del año 1892 se inicia la construcción del templo dedicado a San Cayetano de Thiene, en la actual calle Cuzco al 200.

Las tierras en las que se construyeron las mencionadas edificaciones habían sido donadas a la Congregación por su propietaria, la Sra. María Mercedes de Córdova, quien a su vez, las había heredado de su padre.

En el sector sur del barrio, troperos, comerciantes, payadores y lecheros, se daban cita en la pulpería La Blanqueada, propiedad de Don Miguel Echechiquía. El negocio estaba ubicado en lo que actualmente es la esquina de la calle José León Suárez y Av. Rivadavia. La pulpería cumplía, además, la función de estafeta postal.

El barrio de Liniers, caracterizado por solares dedicados a las quintas y chacras, tendrá un fuerte desarrollo a partir de la construcción de un apeadero [iv] del Ferrocarril de la provincia.

En el año 1872, el Sr. Francisco Sosa, vecino del barrio, dona una manzana de terreno para la construcción de una estación de ferrocarril. Por Acta del ferrocarril de la Provincia se autoriza el 19 de Enero del mencionado año, la construcción de la estación ferroviaria. Según versiones, las Hermanas de la Congregación de las Hijas del Divino Salvador influyeron para que la estación llevara el nombre del Virrey.

La construcción tuvo una duración de cinco años. Finalmente, el 1º de Noviembre de 1877 se liberan los servicios al público, constituyéndose como Estación de Pasajeros.

En 1854, el Estado de Buenos Aires autoriza por ley, la creación de la “Sociedad del Camino de Fierro del Oeste”. Tres años más tarde, se inaugura el primer ferrocarril argentino. Éste partió de la estación “El Parque”, actualmente lugar en el que está emplazado el teatro Colón, hasta la estación “Floresta”. La iniciativa surgió de un grupo de personas quienes solicitaron ante las autoridades el permiso para la construcción de la primera red ferroviaria. A fines de 1862 se transfirió su dependencia al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Con el incremento de la población y consiguientemente el tráfico, los talleres ferroviarios fueron trasladados en varias oportunidades. El 30 de junio de 1890, los concesionarios ingleses se hacen cargo de la administración. “Los talleres de reparación son trasladados desde la localidad sureña de Tolosa, a la zona oeste, al barrio de Liniers. Los terrenos donde se asentaron los talleres pertenecían a la familia Rodríguez Visillac. Los planos del conjunto de los talleres ferroviarios fueron aprobados el 16 de Noviembre de 1901. En dichos planos ya estaba incluida la sede administrativa”.[v]

El polígono en el que se asentaron los Talleres de reparaciones ferroviarios quedaron delimitados por la zona comprendida entre la actual traza de la AU-6 al norte, la calle Reservistas Argentinos al oeste, la vía del ex Ferrocarril Sarmiento al sur y la prolongación imaginaria de la actual calle Irigoyen, al este.

Originariamente, el terreno adquirido por los ingleses era más amplio. El mencionado predio abarcaba la zona en la que actualmente está emplazado el Club Vélez Sarsfield y el polideportivo, ubicados entre la Av. Juan B. Justo, Av. Álvarez Jonte y las calles Reservistas Argentinos e Irigoyen. Hacia el sur llegaba hasta las inmediaciones de la Av. Rivadavia.

La constante expansión de los Talleres de reparaciones del ferrocarril propició el desarrollo local. Esta aseveración encuentra su confirmación en las palabras de un testigo de la época, el Sr. Chiérico, “Cuando en 1904 nos trasladamos de Tolosa a Liniers, la población de éste se concentraba en una pequeña agrupación de casas situadas al norte de la Estación Liniers F.C. Oeste… sobre el espacio, el baldío superaba a lo edificado… En el año 1905, los obreros de los Talleres del F.C. Oeste, aprovechando las facilidades acordadas por la Empresa, fueron progresivamente construyendo sus viviendas y con ello Liniers cobraba nuevo aspecto y nueva vida. Las casas que continuamente se construían… servían de núcleo… hasta formar modestos barrios, que bajo su incontenible avance, fueron desapareciendo quintas y baldíos”.[vi] Al respecto se puede señalar el surgimiento de instituciones sociales, culturales y deportivas, las que participaron en la organización del tramado comunitario; entre ellas se recuerda la Sociedad de Socorros Mutuos Cosmopolita de Liniers, fundada en 1905, en el solar ubicado en la calle Pieres 232, en el año 1910 nace el club Atlético Vélez Sarsfield, posteriormente la Corporación Sarmiento abre sus puertas en el año 1922, en la calle Timoteo Gordillo 745, en “el barrio de las Mil Casitas”, entre otras.

La gran inversión de capital británico en los ferrocarriles argentinos debe vinculares al fuerte proceso de industrialización inglés, durante la primera mitad del siglo XIX. Este proceso se acompañó de un fuerte crecimiento poblacional, lo que generó un déficit alimentario importante. En aquel tiempo, Argentina poseía una extensa pampa y sus tierras eran generosas en pastos, granos y ganado, lo cual provocó, hacia 1853, que Inglaterra orientara sus inversiones hacia la industria ferroviaria, ya que el ferrocarril se convertía en el medio de comunicación que le garantizaba el transporte de las materias primas alimenticias, desde el interior hasta el puerto de Buenos Aires. Según datos obtenidos del texto El Ferrocidio, hacia fines de la década del ’30 “… se puede expresar que las inversiones de capital foráneo realizadas hasta entonces en la Argentina sumaban más de siete mil millones de pesos moneda nacional, de los cuales casi cinco mil correspondían al capital británico, y de ellos unos tres mil, se referían a las inversiones ferroviarias. Podría deducirse de esto que alrededor del 44% del capital extranjero estaría colocado en el negocio ferroviario y, de éste, reconocería un 35% de origen británico”.[vii]

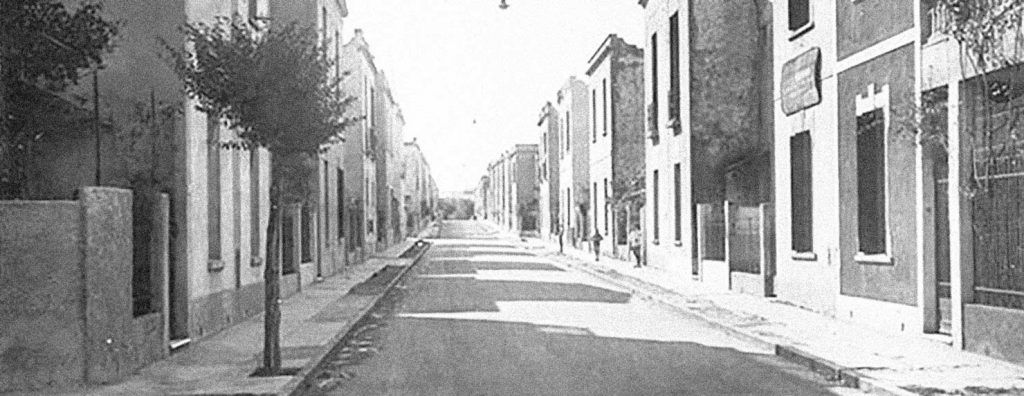

Como consecuencia del apogeo que significa para el barrio la instalación del ferrocarril y de sus talleres, a partir del año 1922 se inició la construcción de las llamadas “casitas baratas” debido a que la población crecía a un ritmo vertiginoso, motivo por el cual debió intervenir el gobierno en la planificación habitacional de la zona. Describe el Sr. Messina[viii] en un texto en el cual relata la historia y costumbres del barrio, “La Municipalidad y la Compañía de Construcciones Modernas adquirieron los terrenos de Fürts y en 1922 comenzaron a construir petits hoteles inspirados en las casonas holandesas… la construcción empezó sobre la manzana “F” (comprendida entre las calles Ramón L. Falcón, Carhué, Cosquín e Ibarrola). Siguieron la manzana “A” y el resto de las manzanas hasta la calle Tuyutí y, posteriormente, hasta la calle Boquerón. Las casas se levantaban a fuerza de ladrillos fabricados en los hornos que durante mucho tiempo existieron al norte de la avenida Emilio Castro[ix] . Cabe señalar, que las “Mil Casitas” están agrupadas en dos barrios. Uno de ellos –Barrio Cnel. Ramón L. Falcón- está delimitado por las calles Timoteo Gordillo, Ventura Bosch, Carhué y Cnel. Ramón L. Falcón. Sus pasajes están dispuestos de manera paralela a la Av. Rivadavia; el segundo barrio –Barrio Tellier- está delimitado por las calles Ventura Bosch, Timoteo Gordillo, Boquerón y Carhué. De construcción idéntica al primer grupo, se diferencia en la disposición de los pasajes, ya que están orientados de manera perpendicular a la Av. Rivadavia. En este punto cardinal del barrio nos detendremos con el propósito de recorrer sus pasajes desde la palabra, el cincel y los lienzos…

Entre el trabajo y el arte

No decimos nada nuevo si afirmamos que cada uno de los barrios de la ciudad tiene una identidad, un sello indeleble que lo caracteriza. Esa identidad está conformada por su historia, sus espacios emblemáticos y su gente, mediados por las actividades económicas, políticas y artísticas que se desarrollan en su ámbito. Pero un barrio no es un lugar aislado, se encuentra inscripto en una ciudad y también en tendencias y modas más amplias. Entre las particularidades intrínsecas y la coyuntura se crea un movimiento dialéctico y surge un emergente. Para Ana María Ochoa Gautier “existe una relación entre el patrimonio material y el patrimonio intangible aunque no mecánica, sino compleja, dialéctica, mediada por una serie de factores. La autora sostiene que la cultura de las relaciones sociales…es parte determinante de la vida social”[x].

Para pensar el contexto histórico de nuestra investigación, nos ubicamos en el barrio de Liniers de mitad de siglo XX. Con los datos encontrados imaginamos un cuadro de época muy particular. Cientos de obreros trabajando en los talleres ferroviarios, en el Mercado mayorista de frutas y verduras o en otros emprendimientos comerciales en franco crecimiento, viajando por los rieles de las cotidianeidad, en donde las penurias no estaban ausentes. Sin embargo, en Liniers, las actividades también fueron creativas e innovadoras en un contexto mundial de grandes cambios.

La revolución de ideas de los años ’60 estuvo presente de una manera muy singular en las Mil casitas de Liniers, un lugar privilegiado, en el límite oeste de la Capital Federal, donde grandes maestros como Jorge Melo, Pérez Celis, Alfredo Corace, Antonio Chiavetti, Mario Pucciarelli, Tomás Ditaranto, Santiago Chiérico, Alfredo Plank, Elías Castelnuovo, Hugo Ditaranto y Carlos Caron, fueron algunos de los artistas que compartieron el espacio barrial y la pasión por las artes plásticas o las letras. Muchos de ellos de renombre internacional.

A través de nuestra investigación, logramos imaginar en ese paisaje de casitas tan parecidas en su construcción, escenas cotidianas enmarcadas entre trabajo y arte, tradición y cambio, sueños y utopías: a Roberto Arlt visitando a Elías Castelnuovo; a don Elías conversando, pared por medio, con Antonio Chiavetti[xi], paseando por las callecitas de Liniers o escribiendo temáticas vinculadas al trabajo y a las reivindicaciones sociales. También pensamos en Carlos María Caron, vivenciando las historias que años después plasmaría en “La Majareta”[xii] o en Alfredo Corace, entablando largas comunicaciones telefónicas con Eva Duarte de Perón[xiii]. Una de las más encantadoras anécdotas que escuchamos se refiere a Pérez Celis cuando pintó un mural en su casa de la calle Humaitá[xiv]. Esta pared pintada, que enojó tanto a su padre, debe haber sido uno de sus primeros murales y está debajo de varias capas de pintura y memoria.

Cabe destacar que desde 2001, el barrio de Liniers cuenta con dos plazoletas, ubicadas en las calles Humaitá y José León Suárez que honran la memoria de dos artistas emblemáticos, Santiago Chiérico y Tomás Di Taranto.

En el presente trabajo nos vamos a centrar en tres artistas que vivieron en las Mil Casitas de Liniers: el escritor Elías Castelnuovo y los artistas plásticos Pérez Celis y Alfredo Corace, a los que ya homenajeamos en la muestra colectiva “Arte Fronterizo”, inaugurada el 10 de agosto de 2012, en el marco de los festejos del 140º aniversario del barrio de Liniers.

Nos interesa dar cuenta de la particular dinámica de los movimientos artísticos en un barrio de trabajadores. Trabajo y arte, dos actividades diferentes, de la mano por las calles de Liniers.

Elías Castelnuovo nació en Montevideo en 1893. Fue el penúltimo hijo de diez hermanos de una familia muy humilde. Llegó a Buenos Aires en 1905; la ciudad lo deslumbró y decidió quedarse. Vivió en El Rastreador 404, en el barrio las Mil casitas. Desde tempana edad se interesó por la literatura, la música y la pintura. Comenzó a trabajar en una imprenta y más tarde, junto a algunos compañeros, decidió editar la revista política literaria: La Palestra. Aprendió a ganarse la vida a través de diferentes oficios pero siempre intercaló trabajo y letras hasta formar un entramado creativo con hilos de cambio. Fue poeta, ensayista, cuentista, dramaturgo, periodista y militante político, colaborando en revistas tan prestigiosas como Caras y Caretas.

En la década del 20, ganó el primer premio en prosa de un concurso literario que organizó la revista literaria La montaña. Allí conoció a Álvaro Yunque, Leónidas Barletta y Roberto Mariani y con ellos fundó una de las dos corrientes literarias más importantes del siglo en la Argentina: el llamado Grupo Boedo, en contraposición al grupo de Florida. Para Castelnuovo, era una rivalidad más ideológica que literaria. Según sus propias palabras “la protagonista del grupo de Boedo era la clase trabajadora[xv].

El grupo de Boedo se caracterizó fundamentalmente por la búsqueda de innovaciones vanguardistas, relacionadas con los contenidos, incluyendo las temáticas sociales, obreras y políticas y difundió sus obras a través de revistas como Los Pensadores y Dínamo. Elías Castelnuovo publicó varias obras entre las que se destacan “Tinieblas”, “Malditos” y “Entre los muertos”[xvi]. En 1973 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires, por su aporte a la cultura. El Centro Cultural del Gobierno de la Ciudad, ubicado en la calle Montiel 1041, lleva su nombre. Falleció en Buenos Aires en 1982.

Pérez Celis nació en 1939 en San Telmo. A los 4 años se trasladó con su familia a la calle Humaitá 6754, del barrio de Liniers donde pasó su infancia y adolescencia, compartiendo experiencias con otros apasionados por el arte. Fue su maestra de 4° grado quien descubrió su potencialidad artística. Entonces sus padres lo alentaron inscribiéndolo en un curso por correspondencia. A los 16 años montó su primera exposición en la galería “La fantasma”. Por esa época, se reunía con otros adolescentes en la Plaza Sarmiento de la calle Cosquín y Humaitá. Cuando comienza a pintar invierte su nombre: de Celis Pérez a Pérez Celis.

En Pérez Celis tuvo gran impacto la obra abstracta del artista húngaro Víctor Vasarely, a la que accedió en 1958, cuando el artista expuso en el Museo Nacional de Bellas Artes. En 1959 se trasladó a Uruguay incorporándose al Grupo de los ocho[xvii] teniendo con sus integrantes[xviii] un común denominador: el lenguaje abstracto. Siguió la escuela constructivista del destacado pintor uruguayo Torres García. También formó parte del

“Movimiento del Hombre Nuevo”, impulsor del arte no figurativo, orientado por Rafael Squirru.

En 1961 instaló su taller en Bartolomé Mitre y Talcahuano, relacionándose con artistas como Le Parc, Demarco y Plank, entre otros, y con la pintura geométrica y el arte cinético. Según María José Herrera[xix]“A mediados de la década del 50 en Buenos Aires, el panorama plástico se desenvuelve entre diversas versiones de la geometría posconcreta y la nueva influencia del Informalismo. A la ortodoxia de los artistas del Arte Concreto, la había sucedido una etapa de abstracción libre. Esta nuevas tendencias incorporaron prácticas no tradicionales, como la utilización de desechos y objetos, una especie de rebeldía crítica a lo formal. En su entrevista a Pérez Celis, el artista sostiene que conoció a Guido Di Tella, cuando todavía no funcionaba el instituto. Para él, estos movimientos fueron “verdaderos antecedentes del Di Tella…” Su generación era un conjunto en el que cada uno aportaba cosas totalmente diferentes para diseñar algo nuevo.

A lo largo de su vida, Pérez Celis produjo alrededor de 5.000 obras en las que enlazó lo extranjero con lo local, en la búsqueda de una identidad propia, como otros artistas de su época y fue uno de los artistas argentinos con más proyección internacional. Falleció en Buenos Aires en el año 2008.

Siguiendo el trabajo de María José Herrera, ella menciona que “Las teorías de la psicología profunda, el pensamiento de Carl Jung y de antropólogos como Elíade, que querían desentrañar los mecanismos de la actividad simbólica, constituyen el marco de las obras de Pérez Celis en la década del ’60”. Algunos críticos de arte coinciden en señalar esa misma impronta en la obra de Alfredo Corace.

Alfredo Corace nació en el año1913. Siempre vivió en el Pje. Las Bases al 100 y fue maestro de Pérez Celis[xx]. Se dedicó a la arquitectura publicitaria, realizando varias exposiciones en ese tema. También, a la escultura, la que debió abandonar por cuestiones económicas. Expuso en salones provinciales y nacionales y en más de cien muestras colectivas y fue jurado de diferentes certámenes. Hoy varias de sus obras se encuentran en museos y colecciones particulares. En 1948, ganó el tercer premio en el Salón Nacional por “La Villa”. En 1998, su obra “La Dolorosa” fue emplazada en la iglesia Santa María Maggiore – Maida – Calabria.

Según el crítico de arte Eduardo Baliari, Alfredo Corace desarrolla un itinerario de impresiones surrealistas. Para Horacio Carballal[xxi], “un mundo entre onírico y mágico que escapa al encasillamiento” y, Antonio Chiavetti[xxii] lo define como “el primer surrealista argentino”. En 1997, el Senado de la Nación le rindió un homenaje pos – mortem, colocando en su salón, la obra Caín y Abel. Falleció en Buenos aires en el año 1997. Lamentablemente es muy poca la información que se puede hallar en internet sobre su trayectoria artística. Por eso consideramos importante rescatar de la historia oral los datos que amplíen la identidad de los pueblos.

Por todo lo expuesto, queda claro que en medio de estos cambios paradigmáticos, Elías Castelnuovo, Pérez Celis y Alfredo Corace inscriben su impronta en la dinámica de los movimientos artísticos nacionales e internacionales de los años 60, tanto en las artes plásticas como en las letras, pero dentro de un contexto particular que tiene que ver con el barrio, la familia, los amigos, las relaciones interpersonales y el trabajo, yendo de lo micro a lo macro constantemente, creciendo cada uno en su actividad creadora y creativa.

Hasta aquí hemos cumplido con la primera etapa de este trabajo, reconociendo y homenajeado a tres personalidades del arte, íconos de la cultura de Liniers. Esperamos seguir con el proyecto, ya que quedan muchas historias por desentrañar. La presente investigación se completó con algunas entrevistas[xxiii] con el objetivo de ampliar la información encontrada. En ese sentido, Judith Filc sostiene que “No hay porvenir para los pueblos sin un permanente ejercicio de la memoria. La recuperación de las huellas del pasado y su elaboración desde el presente es lo que nos permite construir el futuro. Para una sociedad, practicar la memoria significa preservar la identidad, porque entender lo vivido como experiencia compartida hace que cada individuo se vea a sí mismo como parte de un todo”[xxiv].

Por último, para esta investigación que entrelaza trabajo obrero y arte pensamos en el concepto de “constructivismo dialéctico” de Pierre Bourdieu: “toda práctica entendida como producto de disposiciones previas que se construye en lo concreto y lo concreto es a la vez multideterminado, conflictivo, contradictorio y transformador[xxv] “.

BIBLIOGRAFÍA

Alonso, Luis Enrique. El estructuralismo genético y los estilos de vida: consumo distinción y capital simbólico en la obra de Pierre Bourdieu.

Blaquier, Agustina Antonio Chiavetti: La audacia como modelo. Arte on line.

Cena, J., Ferrocidio, Bs. As., ed. La rosa blindada, 2003

Messina, I, Liniers, contame tu historia, Bs. As., ed. Atlántida, 2001

Papini, Andrea. Elías Castelnuovo y el uso del realismo deforme como método para la denuncia social. www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/TESINA_COMPLETA_PAPINI.pdf

Temas de Patrimonio 5. Primeras jornadas de patrimonio intangible. Memorias, identidades e imaginarios sociales. Secretaria de Cultura del GCBA, 2001.

OTRAS FUENTES

Algunas apuntes de Historia Oral, Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, Liliana Varela, Mercedes Miguez, Luis García Conde, 2004.

Cosas de barrio, agosto de 2009. El origen de las mil casitas, el encanto de Liniers

Cronista mayor de Buenos Aires. Liniers de la Frontera. N° 12, diciembre de 1999.

El divino don de la palabra. Alfredo Plank y Luis Ursi. El sabor del encuentro. http://eldivinodondelapalabra.blogspot.com.ar Mayo de 2012.

Elías Castelnuovo: la espada, la pluma y la palabra. Revista Siete Días Ilustrados. Septiembre 1975. Mágicas ruinas. Crónicas del siglo pasado.

Herrera, María José. www.perezcelis.com/encontrarlosorigenes.pdf

Martin, Laura. Entrevista a Jorge Melo www.vinculartes.com.ar

Pareja, N., Los Talleres de Liniers, en Rev. Todo es Historia, Bs. A., nov. 2001, N° 412

Registro de artistas de la Comuna 9: CV. Alfredo Corace

[1] Área de Participación Ciudadana Comuna “Lisandro de la Torre”

[i] Nos referimos al Sr. Ofelio Vecchio, inmigrante italiano quien se afincó en el barrio de Mataderos y consagró todo su esfuerzo al estudio histórico del mencionado barrio.

[ii] La elaboración del presente trabajo sigue la investigación efectuada por la historiadora del barrio de Liniers, Prof. Nélida Pareja, y que sirviera de fundamento para la sanción de la Ley 626/01 la cual brinda protección ambiental y edilicia a varios de los Talleres Ferroviarios de Liniers.

[iii] Pareja, N., “Los talleres ferroviarios en el barrio de Liniers”, p. 31

[iv] Apeadero, en los ferrocarriles, sitio donde pueden subir o bajar los viajeros sin estación, definición del Diccionario Larousse, p. 59

[v] Pareja, N., ídem, p. 33

[vi] Pareja, N., ídem, p. 34

[vii] Cena, J. C., El Ferrocidio, p. 43.

Según la reflexión de este autor, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, se produce una reorganización del liderazgo político-económico a nivel mundial, lo que generará consecuencias en el escenario internacional, de las cuales Argentina no será ajena. Estados Unidos resulta el país más beneficiado a nivel económico e impone sus propias condiciones. Inglaterra había sido devastada: ciudades enteras resultaron destruidas, especialmente las industrial. Estados Unidos acude en su auxilio por medio de un préstamo de 3.750 millones de dólares y le exige que disponga de sus activos en el extranjero, como una estrategia para su recuperación. Los ingleses comienzan a desprenderse de las empresas. Así fue que el 13 de Febrero de 1947, se nacionalizan los ferrocarriles de capitales ingleses; éstos eran: Ferrocarril del Sud. Ferrocarril Central Argentino, Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, ferrocarril Central Buenos Aires, ferrocarril Midland de Buenos Aires y Ferrocarril Noroeste Argentino. Se pagó la suma de 280.000.000 millones de libras esterlinas. El Ferrocarril del Oeste pasó a llamarse Ferrocarril Nacional Domingo Faustino Sarmiento, p. 111; 117 Y 118.

[viii] Messina, I., Liniers, contame tu historia, en la p. 22 señala el origen de la denominación “Casas baratas”. “El vecindario recibió tantas solicitudes de compra de viviendas que al final se resolvió adjudicarlas a través de sorteos especiales, en los que intervenían algunas autoridades y un escribano público. Como al principio la comisión a cargo del tema se denominó Comisión de Casas Baratas, enseguida se popularizó el nombre de “Casitas Baratas”. Pero la denominación real era “Casas Modernas”.

[ix] Messina, I., Ídem, p. 22

[x] Citada en las Primeras Jornadas de Patrimonio Intangible “Memorias, identidades e imaginarios sociales”, p. 20. Ana María Gautier es doctora en etnomusicología, Universidad de Indiana. Es profesora del Departamento de Música de la Universidad de Nueva York, especializada en temas de música y globalización, políticas culturales en América Latina.

[xi] Según nos relató Silvana Chiavetti, hija de Antonio Chiavetti fue otro de los artistas plásticos que vivieron en Las Mil Casitas. Además fue un gran gestor cultural de medidos del siglo XX.

[xii] Carlos María Caron, La Majareta, talleres gráficos Edigraf, 1981.

[xiii] Según surge de la entrevista realizada por integrantes del Área de Participación Ciudadana a su hijo Roberto Corace, el 18 de julio de 2012.

[xiv] Humaitá 6754, según Roberto Corace, en la entrevista realizada el día 18 de Julio de 2012, por integrantes del Área de Participación Ciudadana de la Comuna 9.

[xv] Entrevista realizada por la revista Siete Días ilustrados, septiembre de 1975. http://www.magicasruinas.com.ar/revistero/esto/revdesto297.htm

[xvi] 1923; 1924 y 1925, respectivamente.

[xvii] Periódico Cosas de Barrio, agosto de 2008

[xviii] Integrantes del Grupo de los ocho: Lincoln Presno, Pareja, Espósito, Pavlosvsky, Berdié, Testoni, Carlos Páez Vilaró y García Reino.

[xix] María José Herrera, Encontrar los orígenes.

[xx] Según lo expresado por su hijo Roberto, en la entrevista realizada por esta área.

[xxi] Ex secretario de Cultura.

[xxii] Presidente de la Federación Argentina de Entidades de Artes Plásticas

[xxiii] Entrevista a Roberto Corace (hijo de Alfredo Corace) comunicaciones con Alfredo Plank, Jorge Melo, Florencia Pérez (nieta de Pérez Celis) Silvana Chiavetti (hija de Antonio Chiavetti) desde el Área de Participación Ciudadana de la Comuna 9.

[xxiv] Algunos apuntes de historia oral, Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, 2004, p. 9, Judith Filc, Clarín, Revista Viva, 17-8-97, citada por Liliana Varela, Mercedes Miguez, Luis García Conde.

[xxv] Bourdieu, Pierre 1999: 135 y ss.

Información adicional

Es uno de los trabajos presentados en el 1º Congreso de Historia del barrio de Liniers, convocado en el 140 º aniversario.

Categorías: Avenidas, calles y pasajes, Artistas plásticos y escultores, Vecinos y personajes, Vivienda, Arte, Actividad-Acción

Palabras claves: Liniers, Mil Casitas, Arte

Año de referencia del artículo: 2012

1er Congreso