1853-30 de agosto-2020

167 años de la creación del Juzgado de Paz de Barracas al Norte.

Durante el mes de agosto compartiremos posteos con fragmentos de libros escritos por el historiador barraquense Enrique Horacio Puccia, sobre nuestro entrañable barrio que hechiza a quien lo descubre.

BARRACAS: MES ANIVERSARIO. 8va entrega.

“La epidemia de fiebre amarilla de 1871 : cualquier similitud con la actualidad no es pura coincidencia”.

El Riachuelo, lejos de ser una herida abierta entre las dos Barracas de antaño “la del Norte y la del Sud”, las hermana.

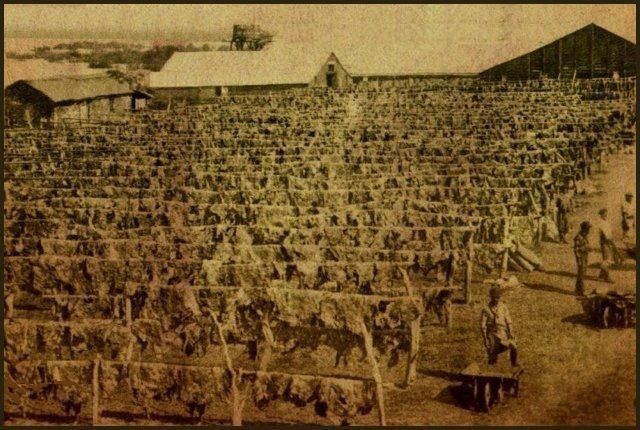

Cuando en 1871 se dio la trágica epidemia de fiebre amarilla (también llamada “vómito negro”), con el saldo de aproximadamente 16.000 víctimas en la ciudad (nota 1), se evidenció el peligro que engendraba para la población de Barracas, puesto que en sus aguas se descomponían los desechos de los saladeros instalados en sus orillas y la proximidad del matadero. Mientras duró la epidemia se suspendieron las tareas y se desalojaron los chiqueros. Esto ocurrió en forma temporaria, pues pasado el peligro se reanudaron las actividades.

La epidemia comenzó en enero de dicho año, entre otros factores, de la mano de los sucesivos grupos que llegaban de la Guerra de la Triple Alianza por el Río de la Plata. Las autoridades, en un principio prohibieron las concentraciones, los bailes y los carnavales.

La ciudad de Buenos Aires, para esta época, contaba con alrededor de 190.000 habitantes, de los cuales se calcula que la mitad eran extranjeros. La enfermedad brotaba sin distinción social, pero con mayor implicancia en Barracas, La Boca, Pompeya y San Telmo, siendo más afectadas las familias pobres e inmigrantes, ya que las más pudientes se trasladaban hacia los barrios de Recoleta y Belgrano.

La mayoría de la población se abastecía con agua de aljibe y del río. La ausencia de cloacas, la pobreza, la falta de higiene y el hacinamiento potenciaron el brote e hicieron que la situación se desbordara. El puerto se paralizó y se cerraron las escuelas, los bancos y los comercios.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, se conformó una Comisión Popular de Salud Pública. Pasados los ecos de la fiebre amarilla se encararon debates sobre proyectos para que los habitantes tuvieran agua potable y cloacas. Pero los mismos fueron concretados en los barrios como Recoleta y Barrio Norte que recibieron a la población pudiente que se trasladó desde los barrios del sur donde abandonaron, tras la epidemia, sus casas las cuales fueron transformados en conventillos rentables e insalubres.

En 1881, el médico cubano Carlos Juan Finlay llegaría a la conclusión de que un mosquito (Aedes aegypti) sería el origen de la enfermedad. Durante veinte años experimentó, hasta que su hipótesis fue aceptada por la comunidad científica mundial. Años después, en 1915, la Confederación Médica Panamericana estableció el 3 de diciembre (fecha de su nacimiento) como el “Día del médico”. En 1937 el científico sudáfricano-estadounidense Max Theiler descubrió la vacuna, que es la que se utiliza en la actualidad.

En la reproducción del óleo sobre tela que se ve en esta entrega “Un episodio de fiebre amarilla en Buenos Aires”, Juan Manuel Blanes, (1871, óleo sobre tela. Colección del Museo Nacional de Artes Visuales –Uruguay-) se homenajea las víctimas y al personal de la salud interviniente en aquella epidemia. Es un cuadro basado en un relato policial: al sereno Manuel Domínguez le llamó la atención que la puerta de Balcarce 384 estuviese abierta. Comprobó que en su interior había una mujer muerta, tirada en el piso, y que un bebé pujaba por asirse a uno de sus pechos. Dos hombres conmovidos contemplan la escena sin darse cuenta de que en la penumbra el padre también yace muerto. Blanes (1830-1901), el pintor oriental, incluyó en la escena a Roque Pérez -presidente de una Comisión Popular para combatir la enfermedad- y al Dr. Cosme Argerich, ambas víctimas fatales de la epidemia.

Nota 1: La cifra oficial de fallecidos es de 13.614, siendo aproximadamente la mitad niños.

Información adicional

Referencias:

-Puccia, Enrique H. (2010). Barracas : su historia y sus tradiciones, 1536-1936. 3ra ed. Barracas : Editorial Asociación Fraga, p. 231, 233-234.

-Puccia, Enrique H. (1983). La historia de la Calle Larga. Barracas : Adrogué editora.

– Ruíz Moreno, L. (1949). La peste histórica de 1871 : fiebre amarilla en Buenos Aires y Corrientes. Paraná (Argentina) : Nueva Impresora.

-Scenna, M.A. (Dic.1967). Fiebre amarilla en Buenos Aires : diario de la gran epidemia. Todo es historia : revista mensual de divulgación histórica. Buenos Aires : Honegger.

-https://rufinacambaceres.wordpress.com/2019/05/23/los-saladeros-el-primer-gran-negocio-de-nuestra-historia/ [consultado el 26 de agosto de 2020].

Industria, fábricas y talleres, Riachuelo, SALUD, Conventillos, Pobreza, Historia / Barracas, enfermedad, economía, saladeros, Riachuelo, conventillo, fiebre amarilla, epidemia, salud, 1871, trabajadores delasalud

2020 /

#patrimonio #buenosaireshistoria #buenosaires #fotografia #historia #barrios #fotosantiguas

@buenosaireshistoria @JuntaCentralBuenosAires @rumbosurong @rumbosurorg