Las nuevas generaciones van poco a poco olvidando que en un predio embellecido por grandes palmeras casi centenarias, funcionó uno de los sanatorios para enfermos mentales más importantes de nuestra ciudad, cuya historia se relata en esta breve reseña.

El Sanatorio de Flores fue el primer establecimiento modelo en su género con que contó nuestro país, dedicado al tratamiento de las afecciones mentales desde 1899.

Estaba ubicado en una de las más hermosas quintas de Flores, en la manzana comprendida por Avellaneda (Circunvalación Norte), Donato Álvarez (Bella Vista), Bogotá, (Progreso) y Cálcena, en un paraje realmente ideal con grandes parques donde el aire y la luz reinaban por doquier. Tenía su entrada sobre Tte. Gral. Donato Álvarez 350 y contaba con el número telefónico 63 Volta 0027 de la entonces Unión Telefónica.

Su director y fundador fue el aventajado joven alienista doctor Antonio Agudo Ávila Gorlero, que en pocos años había logrado el justo prestigio que conceden la preparación y el talento. Como subdirector se desempeñaba el Dr. Arce Peñalba.

La institución había sido planificada con arreglo a la última palabra de la ciencia médica y hacía honor al país, porque representaba el esfuerzo de un profesional progresista que amaba y comprendía la elevada misión que le incumbía.

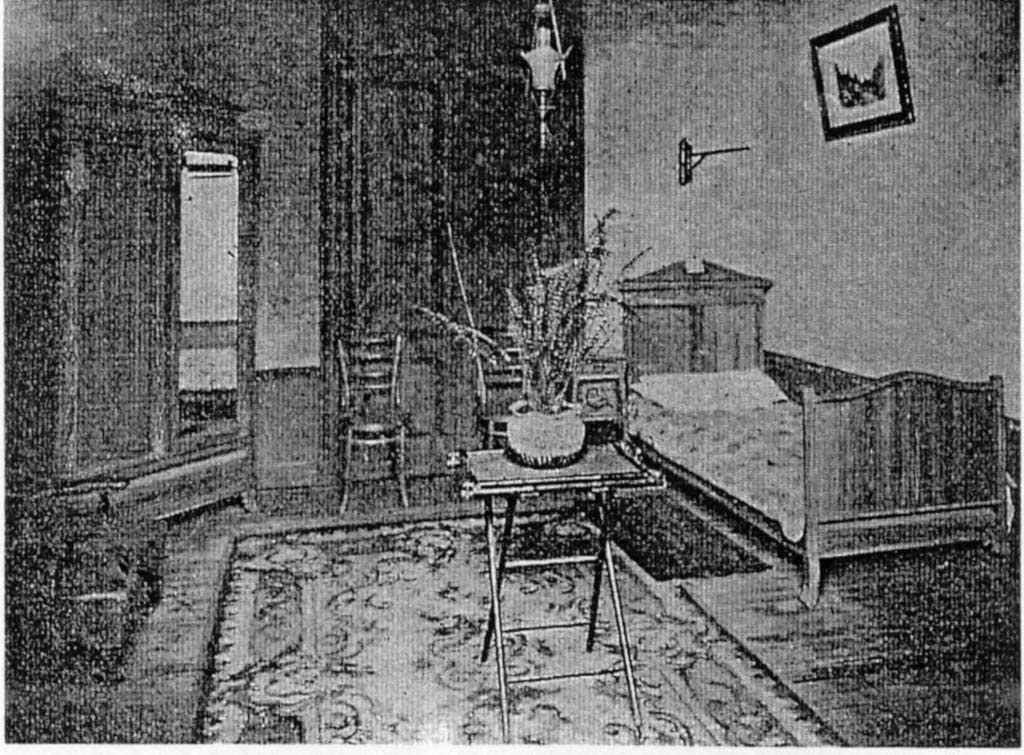

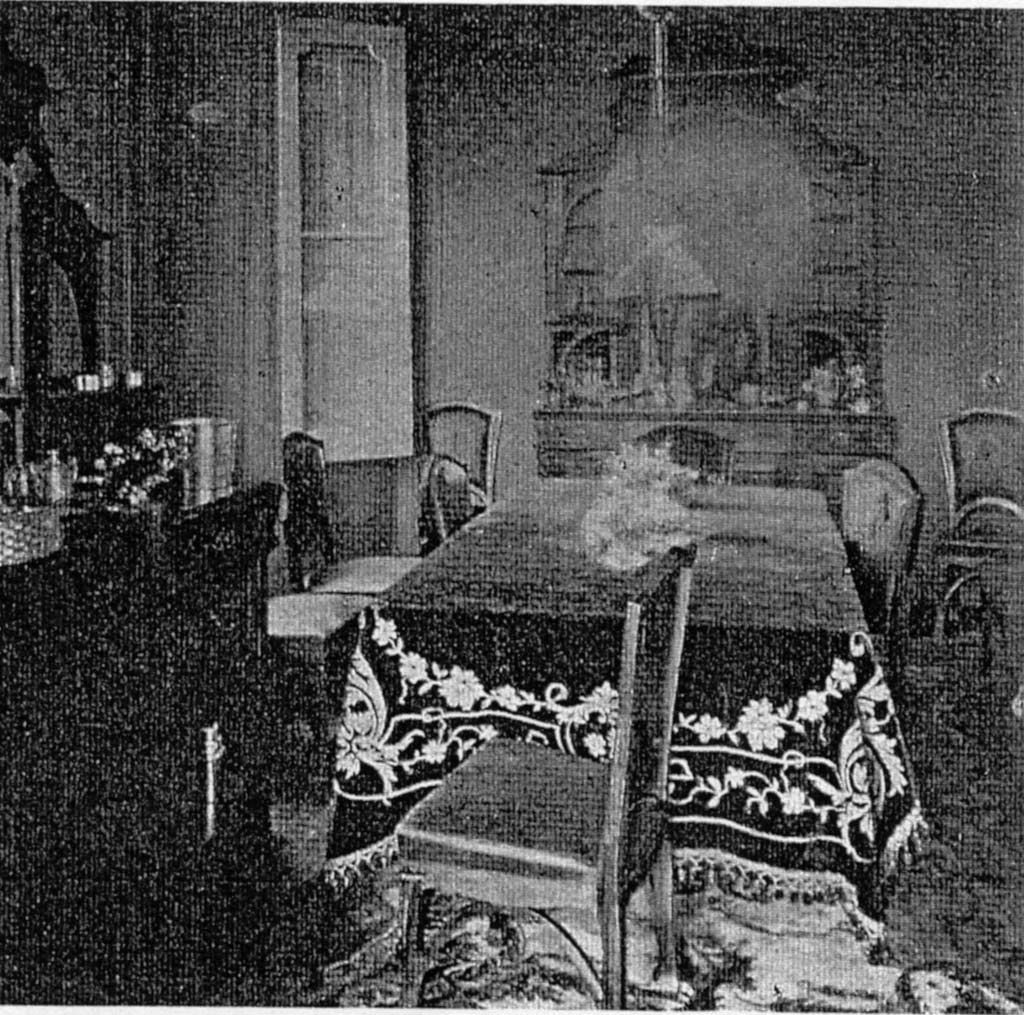

Fue instalado con un confort que puede observarse en la documentación fotográfica que ilustra este trabajo, con todos los detalles de su régimen interno.

Contaba con un selecto grupo de médicos especialistas y otro de estudiantes de medicina que habitaban en el mismo establecimiento, siguiendo en todo momento el progreso evolutivo de la dolencia de cada paciente.

Las familias que concurrían al sanatorio no corrían allí el albur de costearse sin poder ver a sus deudos en asistencia, por extremo que fuera el estado de agitación en que se encontraren, pues en ese establecimiento se habían realizado construcciones especiales que tomaban como modelo los primeros sanatorios de Francia y Alemania.

Así, este establecimiento tenía una bien ganada fama y constituía un verdadero desideratum, en cuanto a tranquilidad y satisfacción, considerada siquiera como consuelo de las familias.

Era el mayor exponente del grado de adelanto y cultura a que había llegado la psiquiatría en el país: se habían suprimido las celdas, los chalecos de fuerza y el tratamiento grosero y con frecuencia torpe de los enfermeros comunes.

Con un tratamiento psicoterapéutico basado en la bondad y la dulzura, se encauzaba la atención y la voluntad de los enfermos a quienes se distraía con música, paseos a caballo dentro del parque, en carruaje, acompañados de enfermeros.

En todo momento se procuraba por todos los medios mantener vivo el contacto del paciente con su familia. Agréguese a todo ello el riguroso tratamiento intensivo suministrado a base de hidroterapia, masajes, inyecciones de suero, electricidad en todas sus formas, etc., en base a la historia clínica de cada enfermo, y se tendrá una idea clara del éxito que había alcanzado en su breve lapso de vida el establecimiento modelo del doctor Ávila.

En el momento en que se iniciaba la visita, podía verse a las familias tomando té en unión de sus enfermos en las glorietas del parque, no transmitiendo la menor impresión de violencia o de tristeza.

Allí se alojó por algún tiempo como paciente interno en una habitación de primera clase de la Torre del Castillo (una parte del edificio denominada así) el afamado actor Pablo Podestá, Miguel Firpo (padre) y otros personajes de la sociedad argentina.

Complementando el sistema implantado en Francia por Burneville para el tratamiento educativo de los niños retardados (arrières), se lo brindaba en un nivel superior al mencionado sistema francés, porque el doctor Ávila había sabido adaptarlo haciéndolo más eficaz con la incorporación de antecedentes y datos ilustrativos de gran ayuda.

En 1913 el doctor Ávila falleció repentinamente en Brasil, país al que había concurrido para asistir a un congreso de la especialidadad, a raíz de un ataque de peritonitis. El sanatorio quedó entonces bajo la eficaz dirección del doctor Gonzalo Bosch, nacido en Buenos Aires el 2 de agosto de 1885, quien tuvo como socio al prestigioso doctor Arturo Mó.

Bosch se había recibido de médico en 1904 y obtuvo el doctorado en 1913 con una tesis sobre el “Examen Morfológico del Alienado”. Entre 1922 y 1930, fue titular de la Cátedra de Psiquiatría Infantil en la Facultad de Medicina de la Universidad del Litoral; fundando en ese último año la Liga Argentina de Higiene Mental.

En 1938 ingresó a la Academia de Medicina presentado por el doctor Mariano Castex y en 1942 creó el curso de médico psiquiátrico, siendo el quinto profesional de la especialidad. Desde 1943 hasta 1952 actuó como profesor de Clínica Psiquiátrica y en 1945 fue designado Decano de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, cargo que declinó ese mismo año por razones políticas. También prestó servicios profesionales gratuitos en la Casa del Teatro.

Desde joven manifestó grandes inquietudes como autor teatral, con obras vinculadas en gran parte a su labor médica. Entre ellas se pueden mencionar “La Huelga”, “En la Corriente”, “Los venenos”, “La Locura Humana” y “Al Margen de la Sombra”, inspiradas en temas como la demencia, el alcoholismo, etc.

Bajo su dirección, el sanatorio continuó con su sistema de “puertas abiertas”.

Los avisos en los diarios resaltaban la eficacia para los tratamientos psiquiátricos y se presentaba como el único sanatorio que se ocupaba de los “niños retardados”. A la atención médica se unía un importante edificio bien cuidado y rodeado de parques protegidos por rejas perimetrales y ligustrinas.

Con los años, los tratamientos fueron adecuándose a los últimos avances médicos en la especialidad. Así, llegó la malarioterapia; en 1929 se aplicó el electroencefalograma y en 1938, el electroshock. En 1950 se sedaba a los enfermos con medicamentos elaborados con la “Rawdolfia Serpentina”, planta medicinal indicada en aquellos tiempos para la presión arterial y la psicosis. Luego vinieron los psicofármacos modernos.

El profesor Bosch, alto, elegante y de cabello blanco, fue también director del Hospicio de las Mercedes y de la Colonia de Alienados Domingo Cabred.

Atendió el sanatorio más de medio siglo, hasta su fallecimiento –el 9 de agosto de 1967 –, quedando entonces bajo la dirección de su hijo. Pero esta nueva administración, por diversos factores no fue afortunada y comenzó así en poco tiempo un período de decadencia irreversible.

Al desprestigio de los servicios, siguió un estado casi total de abandono, no pudiendo hacer frente a la competencia, sobre todo la del sanatorio Rivadavia fundado unos años antes en el Nº 6470 de esa avenida.

Tres años después, los principales médicos y el personal del establecimiento renunciaron al mismo y fundaron un nuevo centro psiquiátrico en la calle Lautaro.

Después de 71 años de servicios el Sanatorium de Flores cesó sus actividades y tanto el edificio como el parque circundante quedaron abandonados a su suerte, pasando a ser hogar para gatos y cirujas. Los chicos del barrio saltaban su tapia para jugar al fútbol.

A fines de 1970 el terreno de 18.000 m2, con sus construcciones deterioradas, fue puesto en venta (a cargo de la inmobiliaria Adolfo Bullrich), pero no se consiguieron interesados en adquirirlo.

Cinco años después, a raíz del gran abandono del predio y la proliferación de ratas y alimañas, los vecinos elevaron varias quejas al municipio reclamando su intervención y el saneamiento del lugar. Poco después una cuadrilla derribó paredes, techos y columnas, desmalezando e higienizando toda la manzana.

Una feliz iniciativa dio un destino digno a ese importante predio. En 1980 fue adquirido por la comuna, que trabajó en los terrenos para construir un nuevo paseo público, indispensable para la zona.

La manzana se convirtió en plaza. Su polémica denominación, “Teniente General Pedro Eugenio Aramburu”, le fue dada por Ordenanza Nº 35.760 de 1980. El 5 de septiembre del mismo año quedó habilitada al uso público y se inauguró un busto del ex presidente, obra del escultor Wilfredo Viladrich, instalado sobre una plataforma de mármol con su placa de bronce, en la esquina de Avellaneda y Cálcena. Desde entonces sufrió varios atentados, siendo frecuente que apareciera con pintura o impregnado en alquitrán.

A pesar de contar con custodia policial día y noche, en 1993 el busto desapareció quedando la plataforma vacía hasta hoy. Basada en que su denominación rinde homenaje a un general golpista, en la actualidad se discute un proyecto para llamarla “Oscar Alfredo Gálvez”, recordado corredor de turismo de carretera.

También se colocó en la plaza una escultura denominada “La Familia”, obra de Armando Pedro Scalisi y varias fuentes de cemento y glorietas de material.

Fuentes

Diario La Nación, Buenos Aires, 7 de Julio de 1899.

Revista P.B.T., Buenos Aires, Nº 30, 15 de abril de 1905.

Bibliografía

Martínez, José A., 100 Años de Historia del Hospital de Flores “Teodoro Alvarez” (inédito), Buenos Aires, 2001.

Agradecimientos

Alejandro L. E. Cattáneo, colaborador; Ítalo Vallese y familia, vecinos del barrio (Avellaneda y Terrero); Ovidio Ortiz y familia, vecinos del barrio (Avellaneda y Cálcena); Leonardo Ferraro, diariero del Sanatorio (Avellaneda y Donato Álvarez); Ángel O. Prignano por su colaboración; Hugo López, Jardinero del Sanatorio (Bogotá y Cálcena); Pedro Brito, fotógrafo del Sanatorio (Foto Brito, Terrero y Avellaneda).

Fotografías

Microfilm Laboratorio Fototécnico Científico. Colección del Autor.

Información adicional

Año VII – N° 34 – diciembre de 2005

I.S.S.N.: 1514-8793

Registro de la Propiedad Intelectual N° 100.991

Categorías: ESPACIO URBANO, SALUD, TEMA SOCIAL, Historia, Mapa/Plano

Palabras claves: Clínica, Psiquiatría, medicina, tratamiento

Año de referencia del artículo: 1900

Historias de la Ciudad – Año VI Nro 34