Una historia poco conocida

El ferrocarril más antiguo de nuestro país, llamado originalmente “del Oeste” y después “de la provincia de Buenos Aires”, para más tarde volver a ser F. C. Oeste y por fin Domingo Faustino Sarmiento, pertenece hoy a Trenes de Buenos Aires. Integrado por capitales argentinos, se mandó construir por ley del 12 de enero de 1854, por la Sociedad Anónima del Camino de Fierro del Oeste. Su primer trayecto, entre la estación del Parque y La Floresta, de 10 kilómetros, fue inaugurado el 29 de agosto de 1857 y librado al servicio al día siguiente.

A partir de enero de 1863, pasó a ser propiedad de la provincia de Buenos Aires y en 1890 fue vendido a la “Western Railway Company”, siendo el primer ferrocarril privatizado del país.

Este sistema ferroviario se concentraba en cinco líneas principales que se extendían desde Buenos Aires hacia el Oeste, como si fueran los dedos de una mano. Cuatro cruzaban la provincia de Buenos Aires hacia La Pampa, con punta de rieles en Ingeniero Luiggi, Arizona, Telén y Santa Rosa y la quinta llegaba hasta Colonia Alvear, al pie de la Cordillera de los Andes.

Su longitud total era de 3.004 kilómetros y 4.945 de vías y desvíos. La región que servía era esencialmente agrícola-ganadera y por lo tanto el grueso del tráfico consistía en granos para la exportación. La estación terminal de pasajeros y carga y los talleres fueron trasladados a las proximidades de la Plaza Once, construyéndose posteriormente una estación de intercambio con el Ferrocarril Sud, hoy llamada Ingeniero Brian, en la zona de Barracas y próxima al Riachuelo.

Para aprovisionar de agua a las locomotoras, el ferrocarril construyó un ramal entre la estación Once a través de la avenida Pueyrredón (en ese entonces Centro América), hasta las vías del entonces F. C. del Norte en el llamado Empalme Recoleta, hoy desaparecido, donde estaban los filtros de las aguas corrientes. Este ramal, que llegó hasta el muelle de las Catalinas y a la Estación Central, fue levantado el 7 de septiembre de 1895.

El proyecto de túnel de cargas

A comienzos del siglo actual, dado que no existía un proyecto para conectar la vía principal o cualquiera de los ramales del F. C. Oeste con el puerto de Buenos Aires, se pensó en la necesidad de construirlo para el transbordo de las cargas a los vapores.

La construcción a nivel se descartó, por el elevado costo de cruzar Buenos Aires y los múltiples inconvenientes que motivaría en el creciente tránsito de vehículos. Con los estudios realizados, se pudo comprobar que la naturaleza del suelo permitiría que la apertura de una galería fuese fácil y barata y, por lo tanto, sería la solución para el problema planteado.

En 1906, el ingeniero inglés David Simpson, miembro del Instituto de Ingenieros Civiles de Gran Bretaña y administrador general del F. C. Oeste, radicado en Buenos Aires desde 1877 y ocupado en las obras del Ferrocarril Transandino, preparó un anteproyecto. Consistía en prolongar la traza desde las afueras de la estación Once hasta la zona del puerto, mediante un túnel que pasaría por debajo de la plaza, las avenidas Rivadavia y de Mayo y sería utilizado para el transporte de mercaderías y cargas.

La empresa solicitó la concesión al Congreso y otro ingeniero británico, Edward Manisty, miembro también del mencionado instituto inglés, fue comisionado para informar sobre los detalles del proyecto. La discusión duró tres años y finalmente por Ley 6.700 del 29 de septiembre de 1909, se acordó la concesión, que coincidía casi exactamente con el proyecto original.

Pero, al mismo tiempo, la Compañía de Tranvías Anglo-Argentina, también de capitales británicos, había obtenido la concesión municipal para la construcción de una línea de tranvías subterráneos, que cubriesen el mismo trayecto pero a nivel superior. Como esta superposición aumentaba las dificultades técnicas de la obra y comprometía su éxito financiero, ambas empresas llegaron a un acuerdo para construir una estación de intercambio bajo nivel, entre el ferrocarril y el subterráneo, la actual Estación Miserere.

Se inicia la construcción

Para el tráfico de cargas se decidió construir un túnel separado en un plano inferior, siguiendo el mismo trayecto. Esta obra fue autorizada por Ley 7.846 del 30 de setiembre de 1910. La empresa designó responsable de la misma al ingeniero William Lowe Brown, miembro también del instituto inglés antes mencionado.

El túnel de cargas fue proyectado bifurcándose de la vía principal del ferrocarril hacia el Norte, con empalme en el kilómetro 1,186, de manera que su manejo no interfiriera con la playa de la estación Once. Los trabajos comenzaron en 1912 pero sufrieron postergaciones por la Primera Guerra Mundial. La construcción se efectuó cavando el túnel como si fuera el socavón de una mina y constituyó una verdadera proeza de ingeniería para la época.

En la obra trabajaron obreros provenientes en su mayoría de países europeos, bajo la dirección de técnicos ingleses y el trabajo se hizo totalmente a pico y pala y con la única ayuda de una locomotora eléctrica Decauville para el transporte de la tierra, comenzando la tarea por ambos extremos, empleando el sistema denominado de bovedilla y abriéndose además pozos de ventilación en las plazas de Mayo y del Congreso.

Toda la estructura de hormigón armado fue hecha a mano. Se extrajeron 160.000 metros cúbicos de tierra y se utilizaron 150.000 de cemento; 3 millones de ladrillos, 40.000 toneladas de arena y 70.000 de piedra. El costo total de la obra fue de 6 millones de pesos de la época.

Gran parte de su recorrido está abovedado en forma de herradura y revestido con una capa de cemento de medio metro de espesor, debidamente impermeabilizada y recubierta con mampostería de ladrillos traídos expresamente de Inglaterra, del mismo tipo que los utilizados en la trinchera de la vía cuádruple del ferrocarril, entre las estaciones Plaza Once y Caballito.

Inauguración y detalles técnicos

Finalmente el túnel fue librado al servicio público el 15 de febrero de 1916, asistiendo a la inauguración, entre otras personalidades, el presidente de la Nación, Dr. Victorino de la Plaza, y su ministro de Obras Públicas, Dr. Manuel Moyano.

El túnel de cargas tiene una extensión de 5,095 kilómetros contados desde la Av. Eduardo Madero y Sarmiento hasta la salida, cerca de la estación Once (km. 1,168) donde empalma con la vía principal o vía de corrida, después de superar por debajo el túnel de la estación Plaza Miserere compartida por el subte y el ferrocarril y seguir a cielo abierto, 140 metros. Es recorrido por una vía sencilla de trocha ancha y tiene una profundidad media de 15 metros, siendo la máxima de 23 a la altura de Rivadavia y José Evaristo Uriburu. Los rieles, de 42 kilos por metro, están unidos por eclisas de tres bulones y asentados sobre durmientes de madera dura de quebracho colorado.

Desde la entrada, en la altura de Díaz Vélez y Bulnes, desciende en suave pendiente en una curva de 23° y al llegar a un nivel medianamente profundo (19 metros) se inclina hacia el sur, pasa por debajo de las estaciones Once y Plaza Miserere, continúa por debajo de Rivadavia, atraviesa la plaza del Congreso diagonalmente en busca de la Avenida de Mayo y bajo ésta, sigue hasta la Plaza de Mayo.

El proyecto original fue modificado, porque en principio el túnel debía salir a la superficie por la calle Victoria (hoy Hipólito Yrigoyen) junto a la Casa de Gobierno, lo que fue objetado por las autoridades municipales pues hubiera obstruido con vías y pasos a nivel, una zona que, por entonces, ya era muy transitada. Por eso el Ferrocarril Oeste debió realizar un considerable movimiento de tierra para construir una loma artificial que cubriera la traza de las vías de manera tal de poder llevar la boca del túnel a la zona portuaria, detrás de la Plaza Colón.

En el tramo final se debió construir un puente metálico subterráneo con baranda, que pasa por sobre dos grandes conductos de desagüe pluvial que corren bajo los jardines y un largo muro de contención a lo largo de las avenidas Eduardo Madero e Ingeniero Huergo. A la altura de Bartolomé Mitre, sale a la superficie frente al dique 3, sección 5a. para empalmar a la altura de Juan D. Perón con las vías portuarias a nivel del terreno. Antes de salir al aire libre, describe una amplia curva de 350 metros con pendiente ascendente, necesaria para rodear la Casa Rosada y cruzar la Plaza Colón. La última parte se construyó sobre pilotes, por ser terrenos rellenados ganados al río.

La longitud del túnel de cargas es de 4.710 metros aunque como el kilómetro 0 se ubica en la superficie a la altura de Sarmiento, la boca Este corresponde al kilómetro 0,384 y la boca Oeste, entre las calles Sadi Carnot (hoy Mario Bravo) y Bulnes, se sitúa en el kilómetro 5,095 (kilómetro l,186 de la vía principal). Tiene un ancho de 4,90 metros quedando entre sus paredes y los vagones un metro por lado. La altura es de 5,55 metros, con un espacio de casi 90 centímetros entre el techo de los vagones y el del túnel.

Ventilación y otros problemas

Como en la época de su construcción y habilitación la tracción de los trenes se efectuaba con locomotoras a vapor, debieron abrirse pozos de ventilación, provistos de escaleras empotradas. El primero, a la altura de la calle Virrey Cevallos, tiene una entrada en plaza Congreso a metros hacia el norte del monolito indicador del kilómetro 0 de las rutas nacionales (obra del escultor José Fioravanti, sobre un proyecto del arquitecto Arturo Julio Dubourg, “Grey Rock”).

En ese lugar y sobre la base del túnel, en el lado Norte, en un amplio espacio, fue instalada en 1935 una estación compresora para la tubería de un ramal del servicio neumático del Correo, que unía la sucursal Medrano con el Correo Central. Allí se está construyendo una salida de emergencia.

El segundo conducto, también vertical, se encuentra en la altura de Alberti y luego de describir un codo, llega al extremo de la cola de maniobras del túnel de pasajeros del Ferrocarril Oeste, que tiene, a su vez, ventilación hacia la superficie y comunicación con el subterráneo.

Se estimaba entonces, que el movimiento de los trenes produciría una corriente de aire que, si sobrepasaba los 2,5 kilómetros por hora, aseguraría una aceptable ventilación. Además se hicieron nichos de refugio o pulmones ubicados a 37,50 metros en forma alternada y a cada lado del túnel, destinados a ser utilizados ante el paso de los trenes, por los catangos, nombre con el cual se conoce en la jerga ferroviaria a los peones de las cuadrillas de Vías y Obras.

Otro problema que debió superarse se produjo en la parte en que atraviesa las napas freáticas. Allí se instalaron sumideros y estaciones de bombeo en los niveles más bajos, en la altura de la calle Saavedra y de las plazas del Congreso y de Mayo. No obstante, las filtraciones de agua provenientes de las cañerías provocaron en ocasiones, la suspensión del servicio. Hay lugares donde la caída de agua es casi permanente.

Para facilitar el drenaje, el piso del túnel tiene forma de arco invertido y las vías están balastradas, o sea, asentadas y sujetas al piso con piedra quebrada de granito.

El conducto cloacal que corre bajo las calles Luis Sáenz Peña y Paraná, obligó a elevar el túnel de cargas hasta tocar casi el del subterráneo. En un tramo de 264 metros se lo techó y encima se tendieron las vías del subte, dándosele forma rectangular.

Tracción a vapor y electrificación

Aunque en el proyecto original se preveía el uso de tracción eléctrica, inicialmente la misma estuvo a cargo de locomotoras a vapor. El humo que contenía monóxido de carbono, le provocó no pocos inconvenientes al personal de los trenes. Se procuró entonces mejorar la ventilación colocando a la altura de la calle Montevideo un ventilador de grandes dimensiones que finalmente no funcionó por razones técnicas.

Al electrificarse en 1922 los servicios suburbanos del Ferrocarril Oeste, el túnel fue provisto de un tercer riel por el cual circulaba corriente eléctrica de 800 voltios. No obstante, el túnel de cargas carecía de iluminación salvo la proveniente de los faros de las locomotoras.

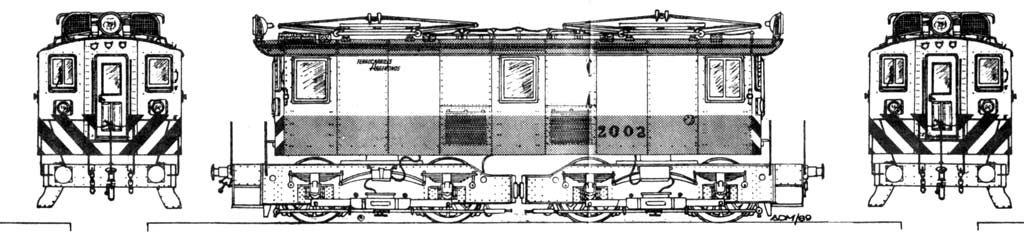

A partir de la electrificación, el servicio de cargas entre Haedo, Liniers, Caballito y Puerto Madero, dispuso hasta los años sesenta de locomotoras eléctricas construidas en los Estados Unidos por Baldwin Locomotive Works, Westinghouse Electric y MFG Co., clasificadas como de clase 31 a las que les fueron asignados los números 2001 y 2002 y color anaranjado. Más tarde, en 1957 también fueron utilizadas locomotoras diesel eléctricas General Motors.

La dotación de trenes se integró entonces con un conductor, un ayudante y un guarda, que viajaba en el furgón de cola. En el interior del túnel y para uso del personal de conducción, había cinco tableros indicadores de nivel, escritos con pintura reflectante, ahora sustituidos por letreros colgantes. Cada 600 metros hay nichos mayores, destinados a albergar las herramientas pesadas en caso de paso de trenes. Fueron construidos más altos que lo necesario para incluirles los cables eléctricos de alimentación del tercer riel que corren por las paredes del túnel que carece de señalización interna para guiar la circulación de los trenes. Las señales absolutas que lo gobiernan se encuentran a nivel de vías, es decir, en su entrada y su salida.

La boca Oeste, es controlada desde la cabina del kilómetro 1 de la vía principal y la Este, desde la cabina de señales de Puerto Madero, ubicada casi en la boca del túnel y hoy desactivada.

Durante muchos años y debido a las características del túnel, se transportaban por él casi exclusivamente cereales, en vagones cerrados, estando vedado por razones de seguridad el transporte de inflamables. No existía un servicio regular: los trenes que circulaban por él no tenían horario fijo. Eventualmente se lo utilizaba como medio de interconexión con las otras líneas de trocha ancha, por medio de la red portuaria, que además dispone de trocha angosta (métrica) mediante el sistema de riel compartido.

El tiempo empleado por los trenes de cargas para subir el trayecto por el túnel es de cerca de veinte minutos, observándose la mayor aceleración al comenzar el recorrido en el empalme Puerto Madero.

El primer servicio de pasajeros

El 1° de marzo de 1949, después de adquirir el gobierno las empresas británicas de ferrocarriles y por iniciativa del entonces secretario de Transportes coronel Juan Francisco Castro, el túnel de cargas fue habilitado para el servicio de pasajeros que, partiendo de la estación Caballito, llegaba hasta un paradero denominado 1° de Marzo, ubicado en las proximidades de la avenida Madero y la entonces Cangallo.

El servicio de cuatro trenes diarios era efectuado por un convoy compuesto por una locomotora eléctrica, un coche de primera clase y otro de segunda, que poco después fue reemplazado por dos coches eléctricos del servicio suburbano, conservando la división en clases. El precio del viaje era de 30 centavos en primera y 20 en segunda. El trayecto entre ambas cabeceras se cumplía en veinticinco minutos, empleándose diecisiete en recorrer el túnel. Por razones de seguridad, la capacidad máxima del tren se fijó entonces en doscientos pasajeros.

El servicio fue suprimido a mediados de enero de 1950, teniendo en cuenta que en caso de producirse un accidente, la vía única no permitía enviar auxilios en tiempo oportuno. Además, el subterráneo de la línea “A”, efectuaba un trayecto similar y permitía, además, la combinación con los trenes del Ferrocarril Oeste en la estación subterránea de Plaza Miserere.

Algunas historias poco conocidas

Un túnel de las características del que nos ocupa tiene su propia historia, llena de anécdotas pintorescas, como la del vagón que volcó una suculenta carga de granos y promovió la aparición de un ejército de voraces ratas, o la de aquellos contrabandistas que ocultaban las mercaderías prohibidas en los vagones de carga estacionados en el puerto y luego las recogían tranquilamente en la playa de cargas de la estación Once.

Como el sistema neumático del Correo corría en parte adosado a las paredes del túnel, sus inquietantes y agudos silbidos, le hacían murmurar a muchos viajeros que allí abundaban las ratas neuróticas.

Un ferroviario memorioso recuerda que en los primeros viajes, efectuados con locomotoras a vapor, muchas veces se debió auxiliar al personal que presentaba síntomas de asfixia. Otros, comentaron que calificaron de “psicológico” al ventilador colocado en la altura de la calle Montevideo, que finalmente no funcionó y cuyos restos se encuentran en ese lugar. Al moverse las palas por el aire desplazado por el tren, se creaba la ilusión de una buena ventilación.

En el túnel existen tres accesos que lo comunicaban con el Palacio del Congreso, la Casa de Gobierno y el Correo Central y que están actualmente clausurados.

Nuevamente los pasajeros

Desde el 20 de octubre de 1997, el túnel volvió a ser utilizado para el transporte de pasajeros. Tras algunas experiencias iniciales, el 3 de noviembre de ese año empezaron a correr seis servicios diarios de ida y vuelta entre Puerto Madero y Castelar, tres por la mañana y tres por la tarde, a cargo de la empresa Trenes de Buenos Aires.

Con esta finalidad, se realizaron trabajos de reacondicionamiento de vías, iluminación, pintura y ventilación además de la construcción de una senda peatonal de 60 centímetros de ancho para casos de inconvenientes en el servicio. Además, se construyeron andenes bajos en Puerto Madero (Alicia Moreau de Justo y Macacha Güemes), Ramos Mejía y Castelar, que sumados al reacondicionamiento del material rodante, requirieron una inversión de cuatro millones de pesos.

El nuevo servicio lo efectúa una dupla de coches motores livianos (CML) N° 054 y 308, fabricados en Córdoba por la empresa Materfer, provistos de telefonía celular, aire acondicionado, asientos numerados y música funcional. Cada coche lleva solamente 60 pasajeros sentados y el viaje abarca una distancia de 26,5 kilómetros entre ambas cabeceras, empleando 47 minutos. El trayecto en superficie es de 21,8 kilómetros en los que emplea 38 minutos y por el túnel, recorre 4,7 kilómetros en 9 minutos.

El túnel ha sido pintado de color blanco hasta una altura de 1,50 metros y los antiguos indicadores en las paredes han sido reemplazados por carteles rojos con números blancos. La iluminación es semejante a la de los túneles del subterráneo, con tubos fluorescentes luz de día. Por razones de servicio, el tren está en comunicación permanente con la oficina de control. El precio del pasaje es de 4 pesos ida y 8 ida y vuelta, vendiéndose abonos semanales, quincenales y mensuales y el servicio se presta de lunes a viernes sólo en días hábiles.

Bibliografía principal y fuentes

Revista Panamericana de Ferrocarriles. Buenos Aires, 1919.

Revista “Buenos Aires nos cuenta”, N° 9.

Carlos A. Trueba, “El pasado que perdura”. Cuadernos del Aguila, N° 8, Bs. As., 1989.

Informe del Director de Planeamiento, Sistemas y Estudios Especiales de Ferrocarriles Argentinos al Sr. Embajador argentino en la República Federal de Alemania. 5 de julio de 1971.

Archivo Histórico Municipal.

Museo Nacional Ferroviario.

Archivo Gráfico de la Nación.

Junta de Estudios Históricos de Almagro.

Revista “Caras y Caretas”.

Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino. Reglamento Interno Técnico-Operativo. Buenos Aires, 1958.

Testimonios y aclaraciones técnicas del Sr. Edmundo Pombo, Jefe del taller Remedios de Escalada del F.C. Gral. Roca y del Sr. Julio César Spagnolo, conductor de locotomoras DE.

Información adicional

Historias de la Ciudad – Año I – N° 2 – 1ra. edición – diciembre 1999

Categorías: Puentes y túneles, TRANSPORTE, Tranvías, trenes y subte,

Palabras claves:

Año de referencia del artículo: 2020

2