Antes de 1810 no hubo en el virreinato del Río de la Plata régimen electoral y en consecuencia ni sufragio ni elecciones, desde que no merecen esa denominación los actos de renovación anual de los Cabildos” El Régimen electoral en el lapso 1827-1828 – El Régimen electoral en el lapso 1827-1828, Adolfo Enrique Rodriguez

El historiador Roberto H. Marfany ha afirmado que la Revolución de Mayo se produjo sin el apoyo del pueblo de Buenos Aires. Esta tesis desarrollada en varios trabajos publicados a partir de 1947 tiene su soporte en el argumento de que fue una revolución militar. En el primer capítulo de su obra El Pronunciamiento de Mayo, dice: “Nuestra historiografía ha elaborado el concepto de que la Revolución de Mayo concitó la voluntad del pueblo de Buenos Aires y en su ejecución se manifestó públicamente la gran mayoría de sus habitantes. Sobre esas conclusiones expusimos nuestra opinión contraria en un trabajo anterior, con abundantes pruebas. Establecimos allí que el vocablo ‘pueblo’ usado por algunos de los principales actores que nos legaron sus Memorias y por los documentos de la época, toda vez que unas y otros hacen mención del pueblo como reflejo de la realidad actuante, lo concretan al grupo opositor al virrey, pero sin atribuirlo a la voluntad general, como se ha imaginado”.

Marfany luego considera la tesis de aquellos que sostienen que “la voluntad del pueblo promovió y realizó la Revolución”, con lo que, sutilmente, modifica su afirmación anterior. Ya no se trata de establecer si la gran mayoría de los habitantes “se manifestó públicamente” en favor de la revolución, sino si ellos la promovieron, cosa muy diferente. El historiador citado, luego de tomar algunos testimonios de la época y dar diversas interpretaciones al vocablo ‘pueblo’ utilizado tanto por los protagonistas como en las actas capitulares, intenta demostrar que en realidad el grupo revolucionario era una minoría, tanto en la reunión del 22 de mayo en el cabildo como en la del día 25. “Con estos mismos documentos, de cuyos términos surge con toda evidencia que la Revolución no concitó la voluntad del pueblo, nuestra historiografía ha fundado la tesis contraria, interpretando que el vocablo “pueblo” empleado en alguno de esos documentos para denominar al conjunto revolucionario, comprende a toda la entidad y por vía de esta interpretación ha puesto en boca del coro revolucionario la frase: El pueblo quiere saber de qué se trata dejando sentada así la fórmula de su gravitación en el día definitivo del 25 de mayo de 1810”. Y agrega: “la frase es atrayente y se ha grabado en la posteridad como el símbolo más vigoroso de aquellos esenciales días patrios; pero no pasa de ser una ficción, extraña a la verdadera realidad histórica”. Finaliza afirmando que, contrariamente a lo alegado por Alfredo Palacios al citar las Memorias de Saavedra, en realidad el comandante de los Patricios, al mencionar la palabra ‘pueblo’, se refería a las reuniones llevadas a cabo en los cuarteles; es decir que vuelve a introducir la idea de que la revolución la hicieron los grupos militares. Leyendo los diferentes trabajos del Dr. Marfany es fácil establecer que lo que pretende es ensalzar de alguna manera la vertiente historiográfica hispanista (“de aquel cabildo abierto cuya doctrina política fue adecuada a la tradición espiritual e intelectual hispánica, nació la Primera Junta…”) en desmedro de la liberal.

Entre los principales sustentos de su tesis están:

1) El petitorio presentado el 25 de mayo al Cabildo por un número considerable de “vecinos, religiosos, comandantes y oficiales” que eligen a las nuevas autoridades presididas por Cornelio Saavedra. Este petitorio o Manifiesto está avalado con la firma de 401 personas. Marfany sostiene que en realidad ese número de firmas no es suficientemente representativo y que la mayoría de los firmantes eran militares;

2) ¿Con qué población contaba Buenos Aires en 1810? Se dan diferentes cifras. Algunos historiadores afirman que la ciudad tenía unos 50.000 habitantes sin contar sus arrabales.

Creemos que la cuestión referida a la población de Buenos Aires, su número y entidad, no ha sido considerada debidamente. De ella depende si 401 personas constituyen para la época una cifra representativa. Por razones de espacio concentraré el trabajo en los dos puntos arriba enunciados comenzando por el segundo.

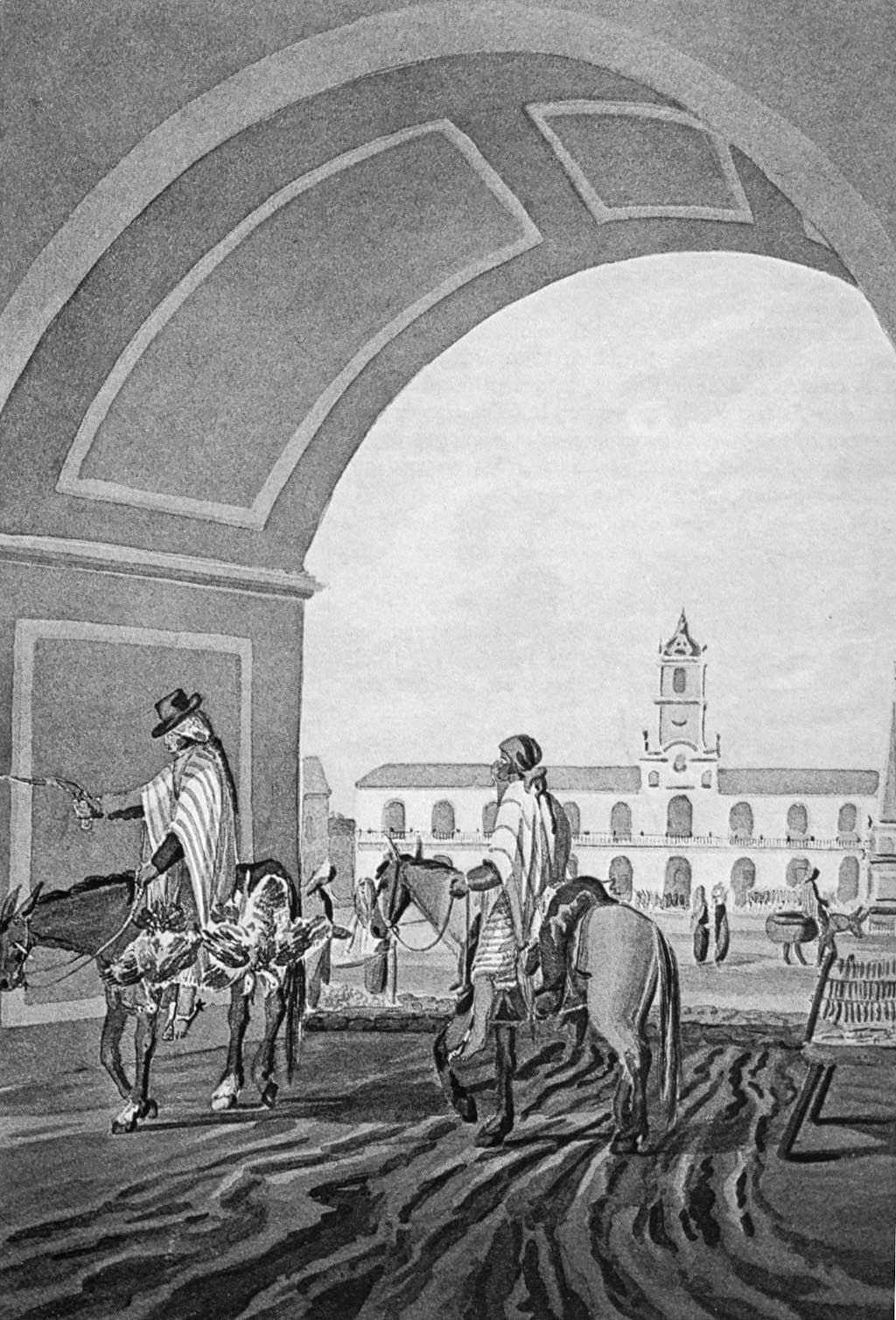

Buenos Aires y sus arrabales

Mucho se ha escrito sobre el número de habitantes que tenía la ciudad de Buenos Aires en 1810, desde los padres de nuestra historiografía, López y Bartolomé Mitre, hasta M. R. Trelles y Emilio Ravignani. Ernesto Corbellini, el historiador que se dedicó a estudiar con mayor profundidad el proceso de la revolución, luego de consultar diversas fuentes, llega a la conclusión de que Buenos Aires sin sus arrabales contaba con una población cercana a los 50.000 habitantes. El Dr. Marfany transcribe a Corbellini y hace hincapié en una cifra mayor. Luego procura refutar a Ernesto Fitte cuyo cálculo de habitantes es inferior. Este autor, luego de diferenciar los conceptos de pueblo-masa y pueblo-vecindario, siguiendo a Trelles calcula que la población de la ciudad era de aproximadamente 45.000 habitantes sin contar sus arrabales. Pasa luego a considerar su composición social para llegar a la conclusión, tomando en cuenta varios factores, de que los 1.500 concurrentes que, a su juicio participaron en esas jornadas, son una evidente exhibición de pueblo. A mi juicio este cálculo hecho por Fitte es el que más se ajusta a la realidad.

Brevemente trataremos de establecer cuál era la población de Buenos Aires en mayo de 1810 tomando fuentes primarias como son los censos. A comienzos del siglo XIX se llevaron a cabo en Buenos Aires varios censos de población. En 1804, 1807 y 1809 las autoridades, con el objeto de identificarlos y expulsarlos, practicaron tres censos de extranjeros. De acuerdo con esa información había una población de unas 600 personas, principalmente portugueses, que simpatizaba con las nuevas ideas. Sin embargo, los extranjeros carecían (y carecen) de ciertos derechos cívicos, como es este caso que estamos considerando que es el del voto o elección de autoridades. En 1806 /1807 y 1810 se realizaron, a su vez, otros tres censos poblacionales que, lamentablemente, no se conservan completos; uno de ellos, el de abril de 1810 perdido en su casi totalidad.

La ciudad estaba dividida en 20 cuarteles o barrios compuestos por 406 manzanas y sus límites eran las actuales calles Rodríguez Peña por el Oeste, Juncal por el Norte, el río por el Este y la calle Brasil por el Sur (ver plano anexo). La primera cuestión que se plantea es si se deben sumar a este perímetro los arrabales para calcular la participación de los habitantes en los sucesos. Así lo consideran Corbellini y Marfany; no así Fitte, a mi juicio con razón, por dos motivos. En primer lugar las cifras dadas por los empadronadores en los cuarteles de la periferia incluyen a los arrabales. Tomemos como ejemplo, del censo de agosto de 1810 (esta fuente documental que es una de las más importantes para estudiar la composición de los habitantes de la ciudad ha sido muy superficialmente examinada) los cuarteles que corresponden a la periferia. Veremos que los alcaldes, en sus informes, hacen mención e incluyen a los arrabales así como a las manzanas despobladas (ej. cuarteles 1, 11 y 20) donde computan una escasa cantidad de personas. Es decir que los habitantes de los arrabales ya han sido sumados al total y las cifras dadas representan la ciudad con aquellos. Tengamos en cuenta además que, pese a que los padrones –tanto los de extranjeros como los de toda la población que hemos mencionado– tenían un evidente objetivo político-militar, y el virrey y luego la Junta, no consideraron necesario que los censistas llevaran a cabo esa tarea fuera de los límites señalados, es evidente que, contrariamente a las cifras que tanto Corbellini como Marfany manejan (es cierto que tomadas de otros autores) el número e importancia de los habitantes del conurbano eran muy pequeños. A este primer argumento se le suma otro que es el grado de participación que llegó a tener esa población.

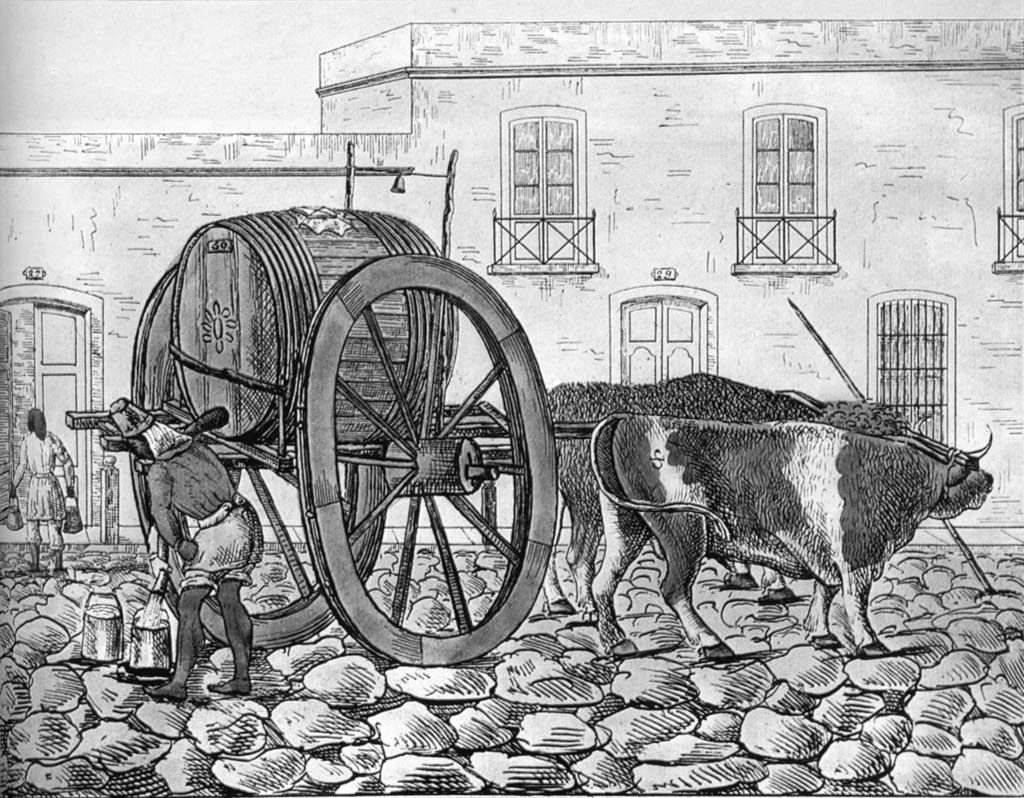

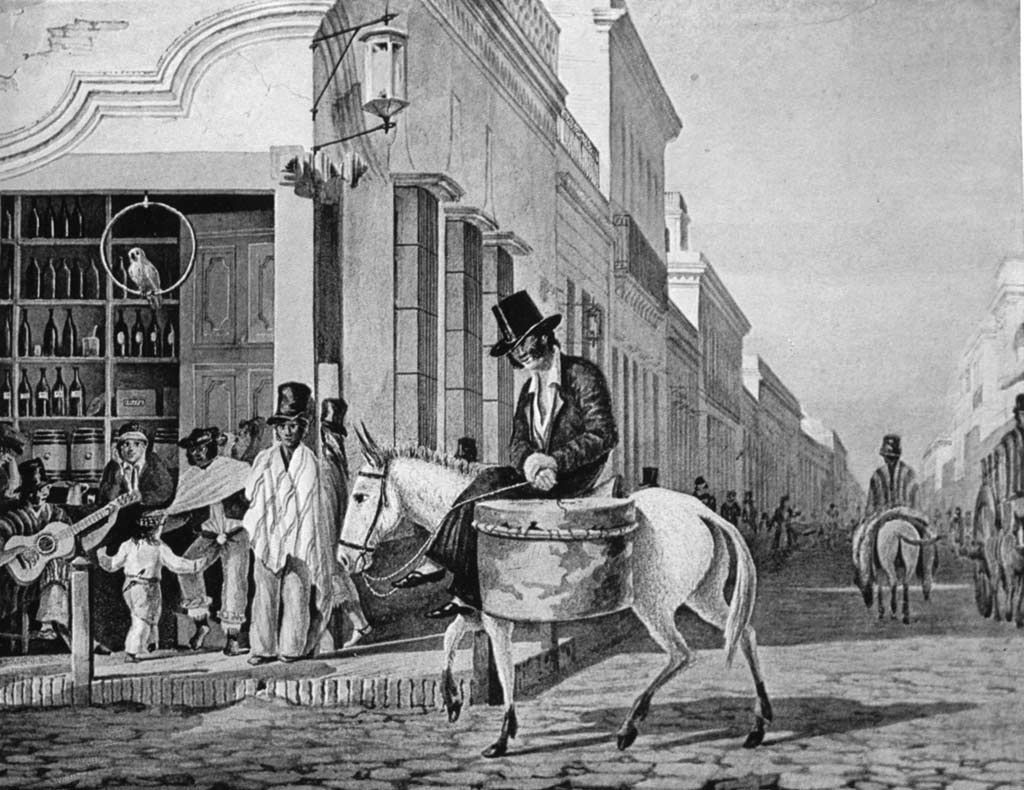

Carretas y terceros

Para efectuar un cálculo de las personas que podían concurrir rápidamente a la Plaza Mayor se deben sopesar otros elementos de importancia que no han sido tenidos en cuenta: los medios de transporte y las comunicaciones. La carreta y el caballo eran los únicos medios de transporte y los carteles pegados en las esquinas céntricas y los pregones y bandos, a falta de periódicos, eran los medios de comunicación utilizados. La campana del cabildo –método tradicional de convocatoria– estaba fuera de servicio pues se le había quitado el badajo.

En realidad, el único medio eficaz de comunicación que, concretamente, sabemos que se utilizó fueron las esquelas que los cabildantes hicieron imprimir el día 21 de mayo y enviaron a los vecinos que consideraron debían ser invitados al cabildo Abierto. Recordemos que los cabildantes se vieron forzado a convocar a cabildo Abierto por el gentío reunido ese día en la plaza (“aquella gente” dice el acta) que a gritos exigió la reunión de la asamblea y la deposición del virrey. El número de invitados al cabildo Abierto del día 22 fue de 450. Aquí cabe sacar una primera conclusión para elucidar qué cantidad de personas tenía suficiente peso representativo en 1810 en Buenos Aires.

Podemos suponer que si se envió esa cantidad de esquelas –450– ese número era suficientemente representativo en 1810 para la ciudad de Buenos Aires. Tenemos entonces una primera cifra –450 personas– que era considerada por sus autoridades como representativa de su población. De los invitados asistieron sólo 251 y pese a ello la sesión se llevó a cabo y tomó una drástica determinación que fue la deposición del virrey. Es decir que esta segunda cifra de asistentes fue juzgada suficientemente representativa para los cabildantes, y para el mismo virrey que al menos no la impugnó en lo que respecta a la cuestión numérica. Llama la atención que cuando los historiadores tratan este tema y formulan cálculos sobre el grado de representatividad del vecindario hayan olvidado tomar en cuenta estos índices tan específicos como parámetros. Mas adelante volveremos sobre este punto.

Hemos visto las dificultades en las comunicaciones muy suscintamente; sigamos con el transporte. El traslado de un punto a otro de la ciudad era muy engorroso. Las calles eran intransitables y cuando llovía (recordemos los paraguas del día 25) se formaban enormes pantanos. De los archivos de gobierno y policía se pueden extraer numerosos informes y actuaciones sobre la formación de grandes lagunas y el constante reclamo a las autoridades por la gran dificultad para cruzar la ciudad o llegar a su centro. Las arrias de carretas provocaban huellones que entorpecían el tráfico y aislaban barrios enteros. Los segundos o terceros, en épocas lluviosas, de pequeños arroyos se transformaban en torrentes. Hay numerosas descripciones al respecto y varias anécdotas sobre los problemas que producían el zanjón de Matorras y el de Granados al norte y sur de la ciudad. Las veredas eran angostas y desiguales provocando en muchos casos verdaderas luchas cuerpo a cuerpo entre los vecinos que circulaban en direcciones opuestas para evitar caer al barro cuando se cruzaban (una degeneró en pleito a sablazos en 1812 entre Alvear y unos ingleses). El peatón sufría enormes dificultades en ese tiempo, no tan sólo para llegar de los suburbios al centro, sino también para atravesar los distintos barrios, en especial los días lluviosos. Wilde, al referirse al tema, nos cuenta que las calles estaban en tan pésimo estado que en una ocasión en que se prolongaron las lluvias “formaronse tan profundos pantanos que se hizo necesario colocar centinelas en las cuadras de las calles de las Torres (hoy Rivadavia) en las cercanías de la plaza principal para evitar que se hundieran y se ahogaran los transeúntes particularmente los de a caballo”. En algunas esquinas se colocaban pequeños puentes como, años después, el famoso “puente de los suspiros” en la calle del Temple. En lo que respecta a carruajes, sólo una docena de familias contaba con esos vehículos o alguna vieja galera. Hay que esperar hasta el año 1825, con el establecimiento del ‘Registro de coches, carros, calezas y volantas’, para poder tener información documentada sobre el número y calidad de los vehículos que había en la ciudad, pero lo cierto es que los únicos medios de transporte al alcance de la población eran el caballo y la carreta.

Vale decir que una reunión de gente en día de lluvia y sin tener conocimiento con alguna anticipación de la convocatoria, difícilmente lograba agrupar una cantidad significativa de personas. Por eso, para hacer una estimación realista de los concurrentes en la semana de mayo es necesario descartar, o rebajar el número de vecinos que podía llegar a la plaza de la Victoria desde las goteras de la ciudad. Más aún los habitantes de los arrabales, ya que se les hacía muy dificultoso, jornada tras jornada (las asambleas populares se concentraron los días 21, 22, 23, 24 y finalmente el día 25 desde la madrugada hasta el anochecer) trasladarse en medio de la lluvia, sea a pie, en carreta o a caballo, una y otra vez desde sus casas de San Telmo, Retiro, la Concepción, incluso desde Monserrat, hasta la Plaza Mayor y aguardar a la intemperie en medio de la lluvia.

Cuando los historiadores analizan la concurrencia no han tenido en cuenta las dificultades en el traslado y la falta de medios de comunicación y sólo al pasar hacen mención al tiempo lluvioso.

Señalemos de paso que el partido español, que no era pequeño, en su mayoría vivía en los cuarteles céntricos así que para ellos la plaza era un lugar muy accesible. Sin embargo en ningún momento hicieron acto de presencia en defensa de Cisneros.

Retomando el tema de la población de Buenos Aires en 1810 –cuestión que no carece de importancia si queremos develar si la Revolución fue o no popular– para determinar su número es necesario tomar como base el censo de agosto de 1810 y suplir los cuarteles faltantes con el de abril de ese mismo año (cuartel n° 13) y los de diciembre de 1806-febrero de 1807 (cuarteles n° 3, 7, 9, 16 y 19) y la cifra total que se extrae es inferior a la comúnmente estimada de 50.000 habitantes. Véase el trabajo de García Belsunce y su equipo, donde se toman las estimaciones de Trelles y Ravignani y formulan sus propios cálculos resultando una población de 42.870 personas coincidente con los 2 autores nombrados. Ese cálculo de población incluye los pobladores de los barrios mas alejados.

“Parte principal y más sana del vecindario” (art. 10°)

El siguiente paso es determinar la composición de la población para establecer qué personas estaban excluidas, y cuáles incluidas, consideradas habilitadas a comienzos del siglo XIX para ejercer sus derechos cívicos. Siguiendo a Adolfo Rodríguez tomaremos como referente el Estatuto Provisional dictado en el año 1815. Señalemos antes que en tiempos de la colonia no había una norma específica sobre los requisitos que debía reunir una persona para gozar del derecho al voto; sólo lo hacían los cabildantes que eran elegidos por ellos mismos. Ni el pueblo ni los vecinos participaban en la elección. El término ‘vecino’ es el que ha sido usualmente utilizado y para serlo se requería tener propiedad (habitante del lugar con casa poblada). La representatividad, como señala Rodríguez en la nota que sirve de epígrafe a este artículo, no existía.

Lo cierto es que durante la colonia la población careció de derechos cívicos. Corbellini califica a los capitulares oligarquía local por la “perpetuación de ciertos grupos o familias en los cargos consejiles, algunos de los cuales eran vendibles”. El primer viso de intervención popular institucional que se vio en Buenos Aires fue la deposición del virrey Sobremonte y la imposición de Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista, en su lugar. Al Congreso que destituyó a Sobremonte concurrieron 57 vecinos, amén de los comandantes y funcionarios; en total eran 98 personas. Nuñez en sus Memorias autobiográficas es muy gráfico y narra con pelos y señales cómo la población (“4000 espectadores”) “por aclamación” obliga al Congreso a designar a Liniers. El siguiente episodio con visos democráticos es el cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Como señalamos líneas antes, en él participan doscientos cincuenta vecinos.

Sin duda Buenos Aires contaba con muchos más vecinos pero este es un número más que apreciable de gente si lo comparamos con las convocatorias anteriores y las inmediatas posteriores a la revolución.

El término vecino se da como pauta de elector. Así vemos que el acta de convocatoria del 21 de mayo consigna “que se celebre cabildo abierto o Congreso general el día de mañana 22 a las nueve de ella y que al efecto se convide por esquela a la parte principal y más sana del Pueblo”. Lo repite el texto del acta del día 25, a continuación de la proclamación de la Junta, cuando se dicta el Reglamento para la elección de diputados de las provincias. Su artículo 10 establece que el acto electoral debe verificarse con “la parte principal y más sana del vecindario”.

Continúa en la próxima edición.

Addenda

Cabildantes.– “Al constituir Juan de Garay el cabildo de la ciudad de Bs As en 1580 lo dotó de 2 alcaldes, 6 regidores y 1 procurador gral. Los 6 cargos de regidores aludidos, siguiendo una práctica absurda y contraria al fomento del bien público, al finalizar el segundo decenio del siglo XVII fueron subastados en pública almoneda y confirmados por el Rey con diversas reales cédulas expedidas en 1620”(José Torres Revello Los cargos vendibles y renunciables del Cabildo de Bs As en Revista del Museo Mitre n° 4 año 1951).

badajo.- En la reunión del 31 de octubre de 1810 los cabildantes decidieron oficiar a la Junta suplicándole se sirva restituir el badajo de la campana del cabildo. En el pedido se hace referencia a que fue retenido en la Real Fortaleza “por los sucesos del día 1° (de enero) de 1809 quando todos los que se consideraron complicados en aquellos sucesos están en el día enteramente absueltos” (libro 67 f° 9).

Acuerdo del 21 de mayo de 1810.– transcripción de parte del acuerdo “En este estado agolpó un número considerable de gentes a la Plaza Maior esplicando a voces el mismo concepto que havian manifestado el Señor Alcalde de primer voto y el caballero Síndico. Y los SS persuadidos de la necesidad que hay de poner prontas prevenciones a los males que se anuncian, conbencidos de que deven tomarse providencias con la maior brevedad por el hecho mismo de haver agolpado la gente a la Plaza expresando a voces sus deseos y afianzados en la exposición del señor Alcalde y Caballero Síndico, acordaron se pase oficio en el acto al excelentisimo Sr. Virrey suplicandole se digne conceder a este Cavildo permiso franco para combocar por medio de esquelas la principal y mas sana parte del vecindario, a fin de que en un Congreso publico exprese la voluntad del Pueblo y acordaron en vista de ello las medidas mas oportunas para evitar toda desgracia y asegurar nuestra suerte futura; …clamaron entonces de nuevo (el gentío) que lo que se quería era la suspensión del Excelentísimo Señor Virrey… se celebre cabildo abierto o Congreso general el día de mañana 22 a las nueve de ella y que al efecto se convide por esquela a la parte principal y mas sana del Pueblo…”. En este oficio se ordena “se aposten las partidas que VE solicita en las avenidas de las bocas calles de la Plaza con el fin de evitar, según corresponde al mejor servicio de S.M. y tranquilidad Pública de esta ciudad qualquier tumulto o conmoción que pudiera ocurrir; como igualmente para que solo permitan entrar en ella a los vecinos de distinción que por medio de la esquela de conbocación acrediten en devida forma haver sido llamados por VE al efecto…”.

firmantes. Acosta.– En el censo de 1810 figura viviendo en la manzana 218 Mariano Acosta porteño, negro de 45 años de edad casado, sargento 1° de morenos con un sable, su mujer Tomasa Arze negra nacida en Buenos Aires de 34 años, dos hijas mujeres y un hijo varón llamado Juan de 16 años “pífano de pardos”.

de la Colina -. “Capitán con grado de tte. coronel y vecino de esta Capital” y a continuación la firma de Don Marcelo de la Colina “(4° cuadernillo 2da. carilla). Es el único cuya firma viene precedida del “don”. En Monserrat se registra el bautismo de un hijo natural el 19 de marzo de 1798. De la Colina era cuñado del Dr. Leiva y hermano del cura don Bernardo de la Colina, uno de los asistentes del día 22 que formuló un voto bastante singular aunque de adhesión a Cisneros.

Día 23.– .El día 23 el Cabildo hace saber a la población por bando que el Congreso General o cabildo Abierto, a pluralidad de sufragios ha subrogado el mando que detentaba el virrey Cisneros provisionalmente en el cabildo hasta tanto “se erija una Superior Junta” y la primera medida que toma el cuerpo capitular es ordenar al administrador de correos no permitiese salir posta ni extraordinario a ningún destino y hasta nueva orden, lo que equivalía –señala Reyna Almandos– a mantener incomunicada a la capital del resto de las provincias (ob. cit. p.149).

pulperos.– De acuerdo con los Registros del libro de alcabalas (atención Eduardo Oliver) la ciudad con sus arrabales contaba con 546 pulperías. La fonda de la vereda ancha y el café de Marco o Marcó (ver Alberto Salas Diario de Buenos Aires 1806-1807, p.641), eran los otros establecimientos inmediatos al cabildo. Recordemos que el porteño Martín J. Castañer es el único cafetero que firma el Manifiesto. Su establecimiento se encontraba ubicado a una cuadra del cabildo en las actuales calles Florida y Rivadavia. Volviendo al gremio de pulperos, sólo uno de los que figuran en el Registro firma el Manifiesto, lo que torna dudosa la afirmación de Cisneros. El término ‘pulpero’, como el de gaucho, era utilizado como descalificativo. Así el diputado Grela (sesión del 3 de octubre de 1827) al tratar las objeciones de los testigos en la impugnación de las mismas elecciones, señala que “los testigos son hombres de respeto y no de pulpería”; algo semejante al de “vago y malentretenido”.

El Estatuto de 1815 en su capitulo V determinaba las causales de pérdida o suspensión de la ciudadanía y entre los casos enumerados se encontraba el “ser doméstico asalariado, no tener propiedad u oficio lucrativo en el país” (Rodriguez op. cit.).En cuanto a los hombres de color gozaban del sufragio sólo los nacidos en el país siendo hijos de padres libres. Domingo Sosa era un personaje muy popular. Ya en las elecciones de 1827 que consagran gobernador a Manuel Dorrego, obtuvo algunos votos en el cuartel 15 (parroquia del Socorro sala X 43-10-3).

participación femenina.– Una crónica de la época que Zinny transcribe en su Apéndice a la Gaceta de Buenos Ayres afirma que entre la multitud se encontraban ‘Las Vieites’ “damas entusiastas que conocían los secretos de la revolución o que eran arrastradas por una sensación tan vehemente como extraordinaria. Se mezclaban con disfraz entre la multitud para sostener los derechos que se proclamaban”. (Bibliografía Histórica. pag.49).

hijos de familia.– En las elecciones de julio de 1827, en la que resultó triunfante el partido de Dorrego, ante la protesta del coronel Mariano Necochea de que la mesa escrutadora del Socorro no les permitió votar a los soldados de su regimiento, se le respondió como argumento para negarles ese derecho que eran considerados “hijos de familia” es decir menores de 25 años (Gaceta Mercantil n° 1114 del 24 de julio de 1827 citado por A. Rodriguez).

esquelas.– Una afirmación lanzada por V. F. López y actualizada por el padre Furlong da a entender que el trámite de citación a los vecinos al cabildo abierto del 22 fue manipulado por el partido criollo en la confección de las esquelas de las invitaciones impresas la noche anterior y su reparto (“compartiéndose por barrios los encargados de distribuir las esquelas”). Reyna Almonacid en su trabajo se ocupa extensamente del tema. No hay acusación concreta por parte de los realistas ni insinuación de ninguna especie en las actas del cabildo. Donado, uno de los firmantes de la Petición, era el imprentero. Fue Sobremonte quien ordenó que “se aposten las partidas que V. E. solicita en las avenidas de las bocacalles de la Plaza con los fines de evitar …cualquier tumulto como igualmente para que así solo permitan entrar en ella a los vecinos de distinción que por medio de la esquela de combocación acrediten en devida forma haber sido llamados” según surge del texto del oficio.

Principal bibliografía consultada

Los Diccionarios biográficos de Enrique Udaondo, Fernandez de Burzaco, Cutolo y Yaben, las obras clásicas de Bme. Mitre y Vicente F Lopez y los Documentos para la Historia Argentina tomos X y XII publicados por el Instituto Ravignani

Libros de Matrimonio de la Catedral de Buenos Aires 1747-1823 de Carlos Jáuregui Rueda.

Beruti, Juan Manuel, Memorias Curiosas. Emecé.

García Belsunce, César, director, Buenos Aires. Su gente. 1800-1830. tomo I Carbía Rómulo D. La revolución de Mayo y la Iglesia. Huarpes.

Corbellini, Enrique, La Revolución de Mayo. Lajouane editores. 2 tomos.

Días de Mayo. Museo Histórico Nacional.1910.

Fitte, Ernesto, Los comerciantes ingleses en vísperas de la revolución de Mayo. Dignificación de Mayo y el encono de un Comodoro Inglés. Historia.

Genealogía. Hombres de Mayo. Rev. Inst. Argentino de Ciencias Genealógicas.

Halperin Donghi, Tulio, Tradición política española e Ideología Revolucionaria de Mayo. Eudeba. .

Revolución y Guerra. Siglo XXI.

Krieger, Carlos, “Los Terceros”. Historias de Buenos Aires. M.C.B.A. n° 7.

Marfany, Roberto, La semana de Mayo. Diario de un testigo.

El Cabildo de Mayo,. ed. Theoría.

El Virrey don Baltasar Hidalgo de Cisneros. Coni

El Pronunciamiento de Mayo. ed Theoria

Molina, Raúl, La primera polémica sobre la Revolución de Mayo. 1826.

Nuñez, Ignacio, Autobiografía. Senado de la Nación.

Palacio, Eudoxio de Jesús. Los diecisiete mercedarios de Mayo.

Pueyrredón, Carlos A., 1810. La revolución de Mayo. Peuser.

Ramallo, José María, Los Grupos políticos en la Revolución de Mayo. Fundación Nuestra Historia.

Reyna, Almandos, El supuesto Fraude electoral en la Revolución de Mayo. El Ateneo.

Roberts, Carlos. Las Invasiones inglesas. Emecé.

Rodriguez, Alberto Enrique, El Régimen electoral en el lapso 1827-1828.

Sáenz Valiente, José María, Bajo la campana del Cabildo. Kraft

Salas, Carlos Alberto, Diario de Buenos Aires. 1806-1807

Wilde, José Antonio, Buenos Aires desde 70 años atrás. Austral.

Zinny, Antonio, Apéndice a La Gaceta de Buenos Aires.

Archivo General de la Nación.

Censos y Protocolos de Escribano

El Libro de Alcabalas de Pulperías es atención de Eduardo Oliver

(El documento original del Petitorio primitivamente catalogado en el Museo Histórico Nacional figura remitido al Archivo General de la Nación. Pedido en consulta en su repositorio, legajo n° 3 , figura en la carpeta como devuelto al Museo Histórico. Sin embargo, en el Museo Histórico Nacional se me informa que no se encuentra allí).

Parroquias de la Merced, Monserrat y de la Concepción.

Información adicional

Año VI – N° 30 – marzo de 2005

I.S.S.N.: 1514-8793

Registro de la Propiedad Intelectual N° 100.991

Categorías: POLITICA, Hechos, eventos, manifestaciones, Historia, Política

Palabras claves: Revolución de Mayo, 25 de mayo, Historia, Revolución, Primera Junta

Año de referencia del artículo: 1810

Historias de la Ciudad – Año VI Nro 30